かもねぎ

かもねぎこんなお悩みを解決します。

この記事では3歳児クラスの運動会で、サーキットや障害物競走につかえる5つの運動をまとめています。

どの遊びも私が3歳児クラスを受け持ったときに、子どもたちと一緒に遊んできた運動ばかりです。

- 保育歴16年の保育士

- 0歳から5歳まですべて経験

- 運動遊びや体操が得意

- 保育歴16年の保育士

- 0歳から5歳まですべて経験

- 運動遊びや体操が得意

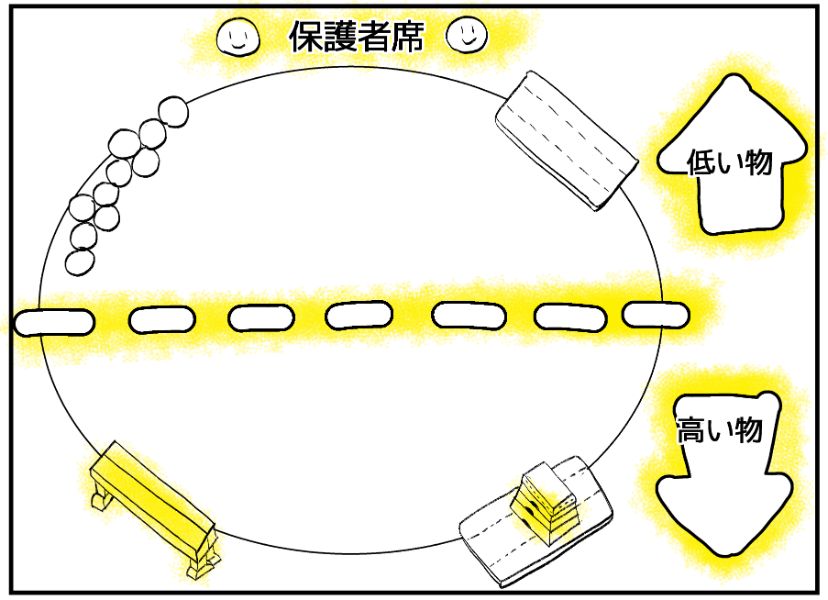

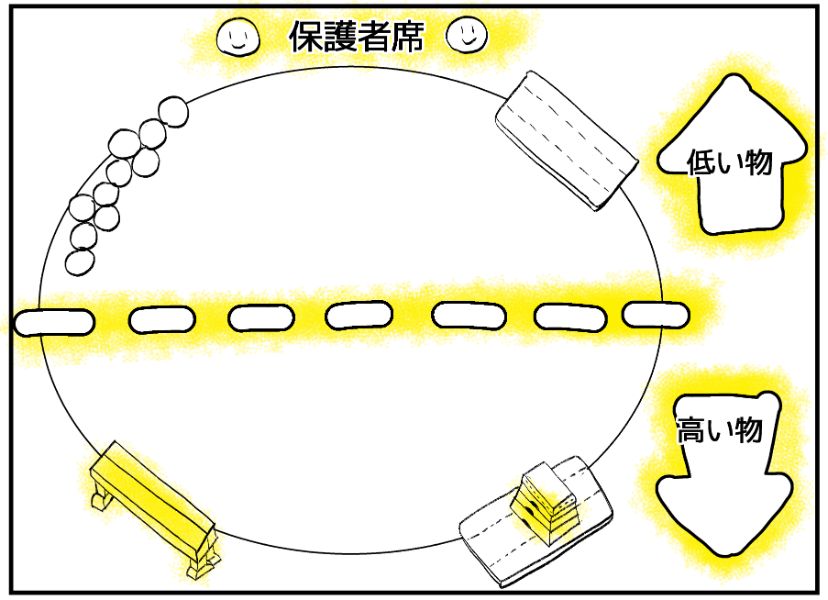

記事の最初に「保護者から見やすいサーキットの遊具配置」について解説し、その後は「3歳児にちょうどいい競技内容や声かけ、安全への配慮」をイラストをつかってわかりやすくまとめました。

「3歳児クラスの運動会でサーキットをやりたい」「子どもたちが無理なく楽しめる運動を知りたい」と思っている保育士さんや幼稚園の先生はぜひご覧ください。

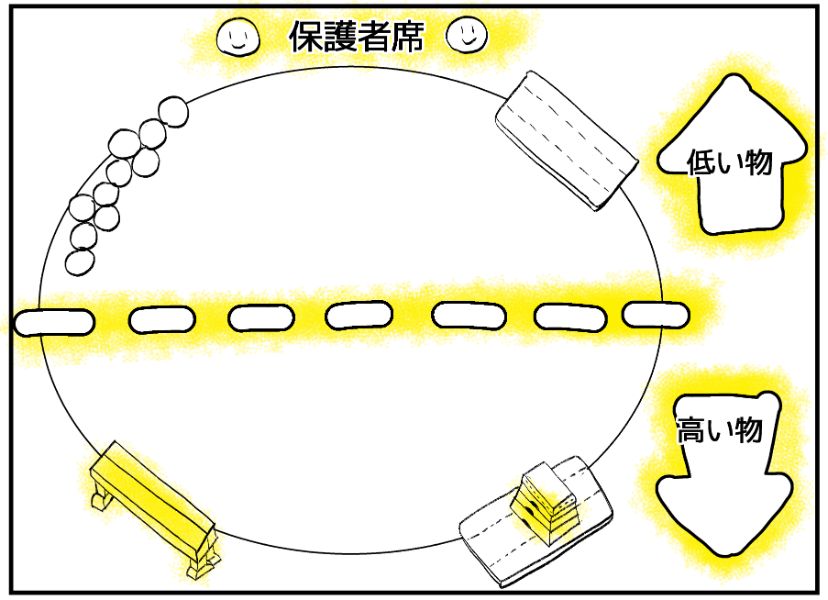

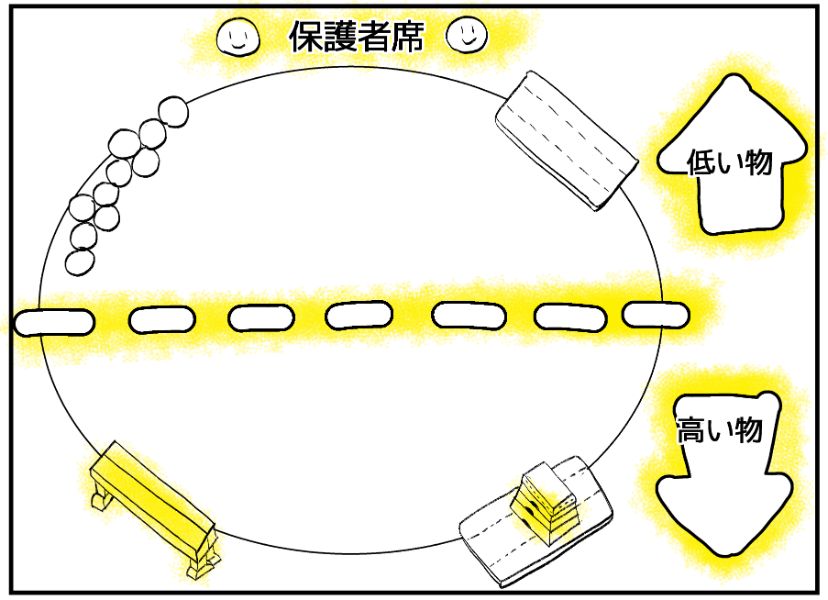

サーキットの遊具配置の基本

保護者から見えるかどうかは、遊具の“高さ”と“位置”がポイントです。

どんなに良い競技内容であっても、保護者から子どもたちの姿が見えなければまったく意味がありません。

地面に座っている保護者から見えるようにするには、遊具の“高さ”と“位置”を調整する必要があります。

上のイラストにもありますが保護者に近い側の遊具は低いものにして、高いものは奥側に置いてください。

そうすると、保護者からは手前・奥、両方の競技をよく見ることができます。

次は遊具の配置です。

上の絵のように、保護者から見て縦に遊具が重なってしまうと、どうしても奥の方が見えにくくなってしまいます。

それを避けるために、以下の2つの形をおすすめします。

1つは「並行四辺形型」で並行四辺形の四隅に遊具を配置します。

もう1つは「台形型」で台形の四隅に遊具を配置します。(保護者側を辺の長いほうにします)

ちょっと言葉だけでわかりづらいのですが、園庭など運動会をやる場所に実際に遊具を置いて確かめて下さい。

大切なのは“地面という低い位置から保護者は見る”ということです。

各種遊具やあそびの紹介の際に、競技の高さも書きますので参考にしてください。

マットの競技(低い位置)

保安全でかんたん。しかも3歳児ならではのかわいい動きが目立ちます!

マット運動からは2つの動きをご紹介します。

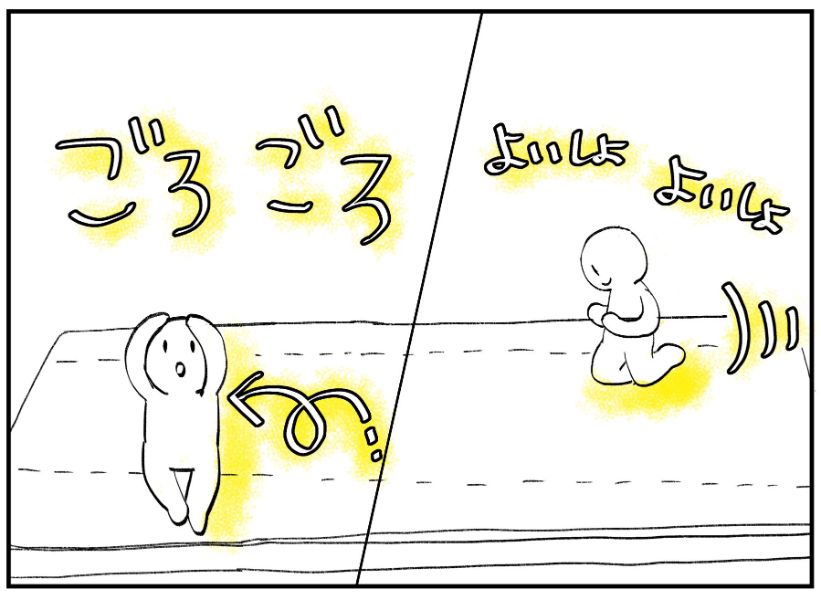

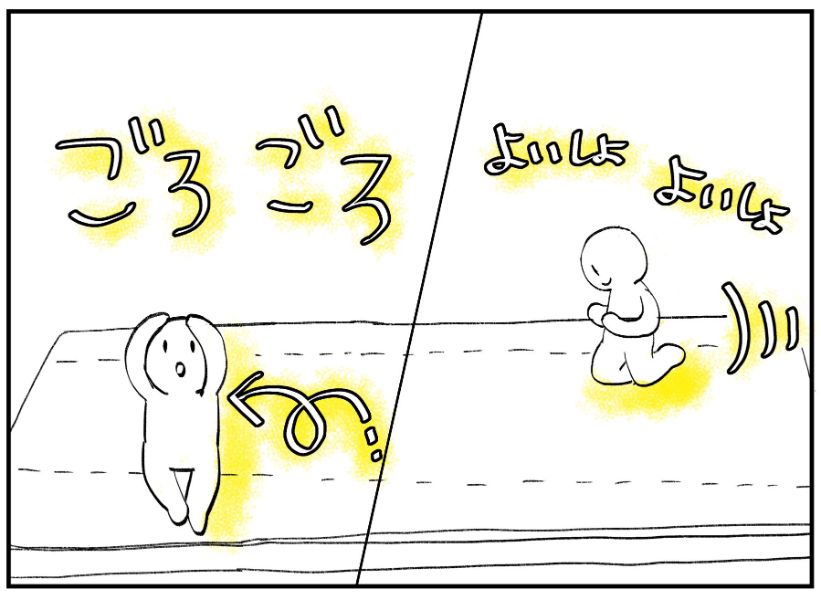

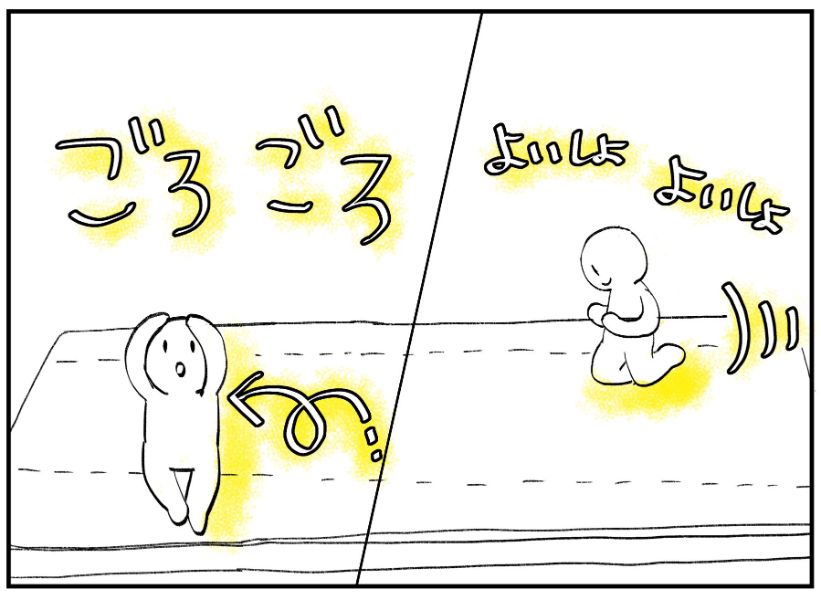

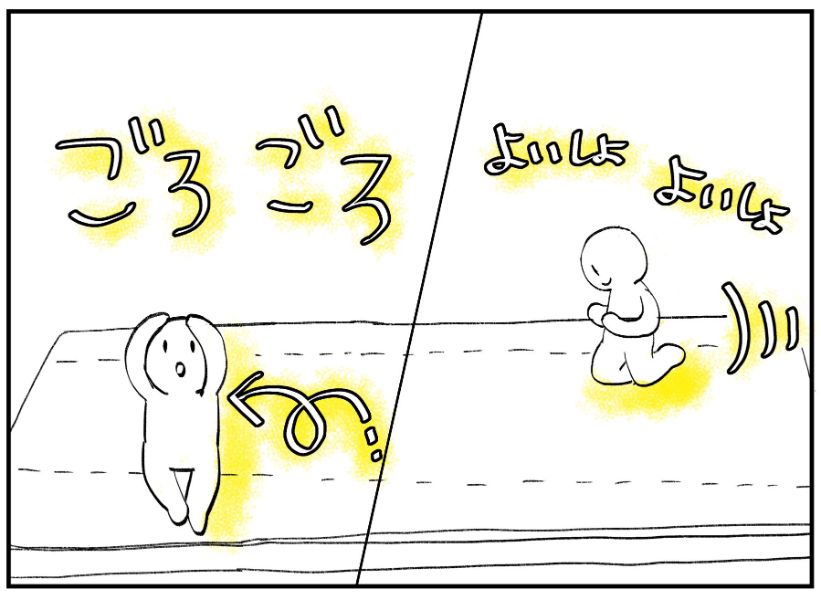

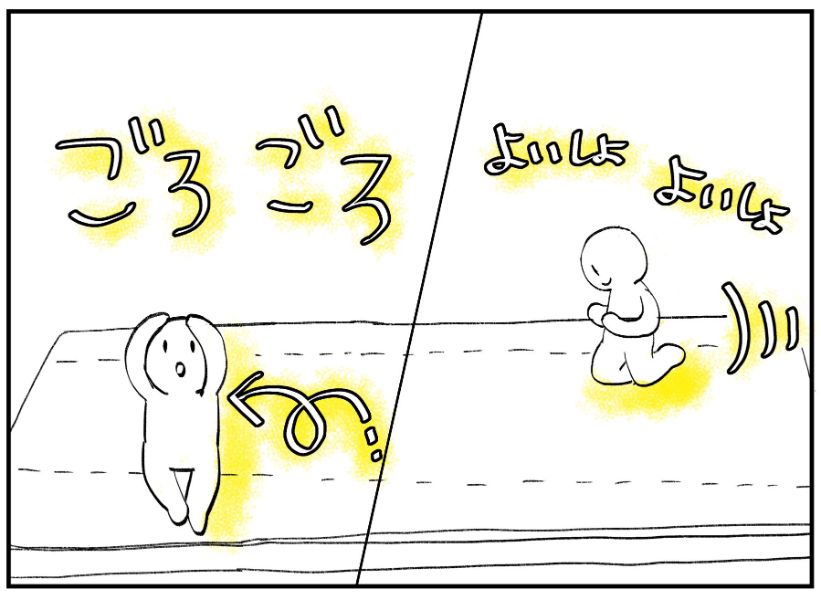

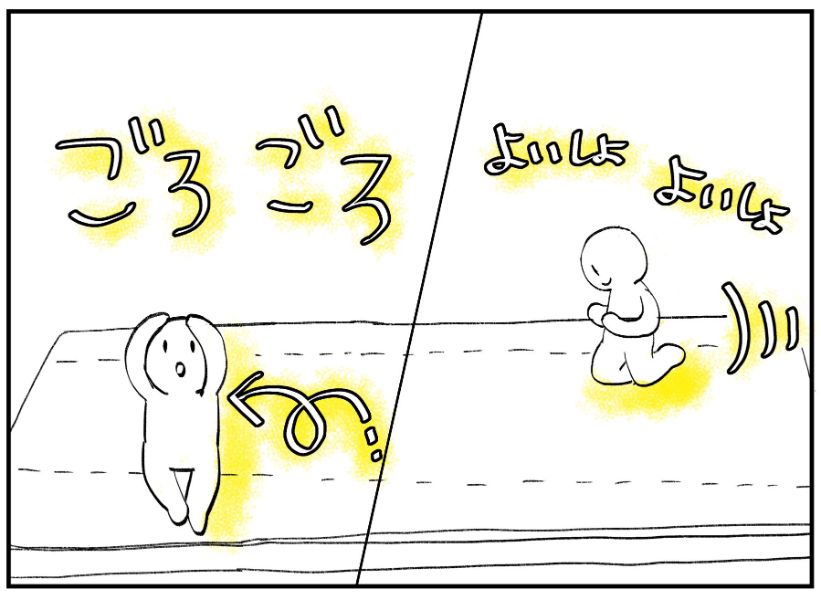

どんぐりころころ(左の絵)

「どんぐりになってころころ転がってみよう」

子どもたちが好きな“どんぐり”に変身して、マットから落ちないように転がって進みます。

「マットから落ちないようにね」などと声をかけて、意識させることも大切です。

転がることが楽しい運動あそびです。

【子どもの動き】

・両手は頭の上でもいいし、胸の前で組むのでもいい

・まっすぐ進むのはけっこう難しく、マットの上下にはみ出していくことが多い

【安全を守る配慮】

・子どもがマットから落ちそうになったら止めて、転がっていく方向を教える

ひざ歩き(右の絵)

「ひざでちょこちょこ歩いてみよう」

ただ走るのではなく、マットの上をひざで歩きます。

歩くといっても子どもたちは楽しくて、それなりのスピードで小走りのようになると思います。

とってもかんたんだけど面白い運動あそびです。

【子どもの動き】

・転んでもマットの上なので安心

・勢いあまってマットの最後で転んだり、マットの外までひざ歩きで行ってしまいケガをする

【安全を守る配慮】

・マットの最後で顔から倒れることもあるので意識して見守る

大なわの競技(低い位置)

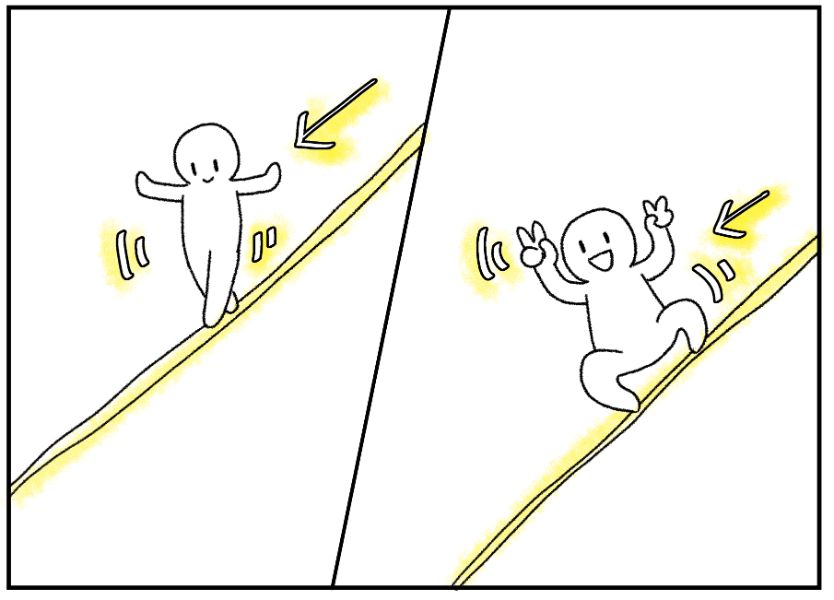

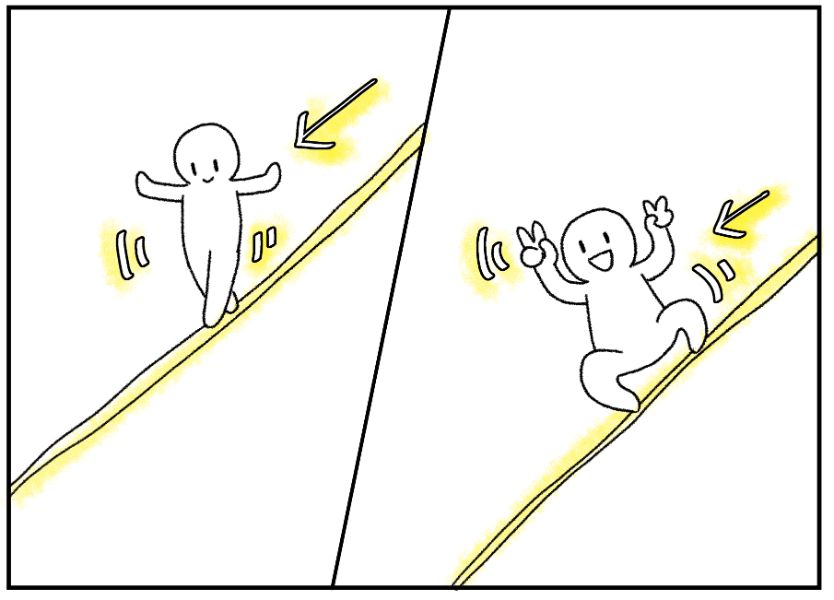

大なわ渡り(まっすぐ歩き・カニさん歩き)

「ヘビの道から落ちないようにね!」

地面に置いた大なわの上にのり、落ちないように歩きます。

左のイラストは“まっすぐ歩き”。右のイラストは“カニさん歩き”です。

子どもたちの姿に応じて、どちらか、または両方という選択肢もあるでしょう。

ここで1つだけ注意したいのは、3歳児クラスだと「大なわを気にしないで走り抜けてしまう子がいるかもしれない」ことです。

だから、保育者の言葉かけが必要です。

「これはヘビの道だよ」と伝えることで、大なわへの注意を引き出します。

そして、「落ちないように、そーっと歩いてね」と言って、子どもたちの集中力を高めます。

これは1つの例ですが、子どもたちを“あそび”に誘う魅力的な言葉かけが大切だと思います。

そんな言葉があれば、子どもたちにとってハラハラドキドキする楽しいあそびになります。

子どもの動き】

・大なわから落ちないようにそーっと歩く

・大なわを踏みそこなって転倒する

・ふざけて大なわの上を走ってしまう

・大なわの上を走って転ぶ

【安全を守る配慮】

・歩いて渡ることに意識が向くような言葉かけをする

・大なわの上を走る危険性を、見本を見せるなどして伝える

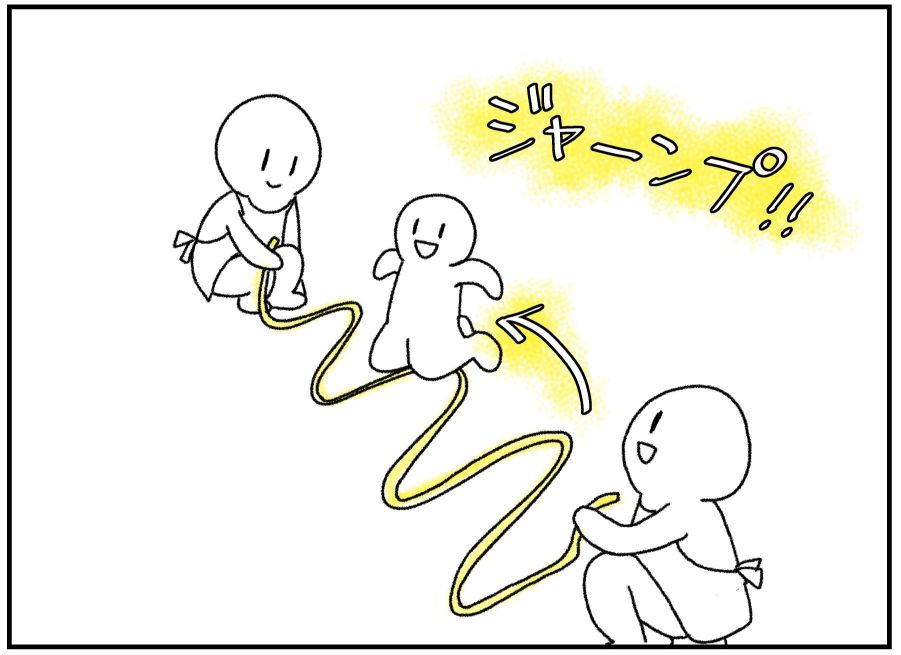

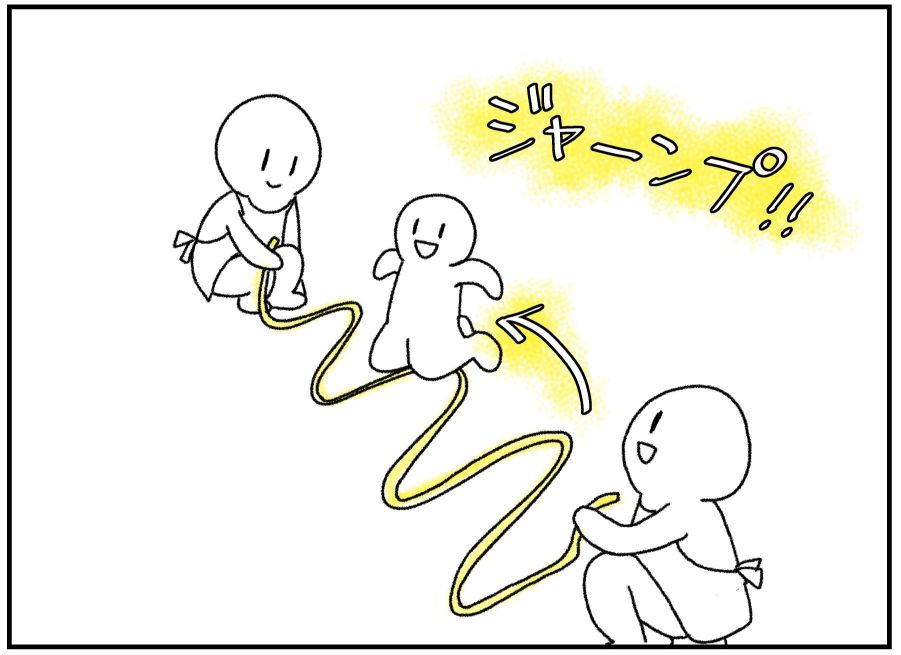

ヘビジャンプ

「ヘビに食べられないようにジャンプしてね」

大なわを保育者が持ち、にょろにょろとヘビのように動かしたところを子どもがジャンプ!

なわが足に引っかかって転ぶこともあるので、3歳児クラスでは大なわを左右に動かすのがいいと思います。

ジャンプする回数は、運動会のサーキットならば“5回”がちょうどいいですね。

行ったり来たりして5回跳べばスタート位置とは反対側で終わるので、次に並んでいる子にスムーズに交代できます。

保育者が「1,2,3,4,5、はい、おしまい」などと数えてあげると、子どもたちもわかりやすいですね!

“大なわ渡り”と同じく、子どもをその気にさせるために言葉かけがあるとさらに良いです。

わたしはやはり“ヘビ”を使って、「さぁ、ヘビがにょろにょろしてるよ~。かまれないようにジャンプしてね」などと伝えています。

子どもがイメージしやすくて、あそびがぐっと楽しくなるものがおすすめです!

子どもの動き】

・大なわに当たらないように、行ったり来たりしてなわをジャンプする

・大なわに足が引っかかって転ぶ

【安全を守る配慮】

・大なわを左右にゆらす

・大なわをできるだけ低くゆらす

ジャンプでタッチ

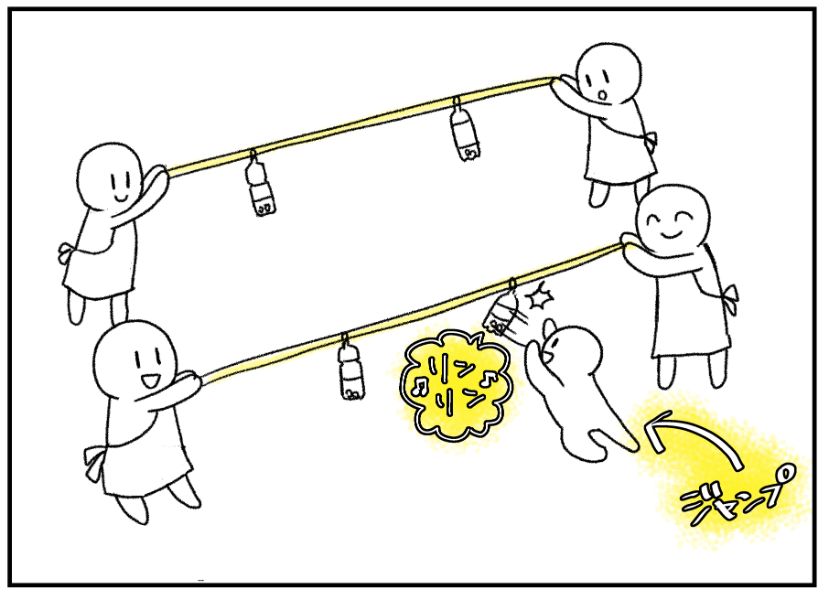

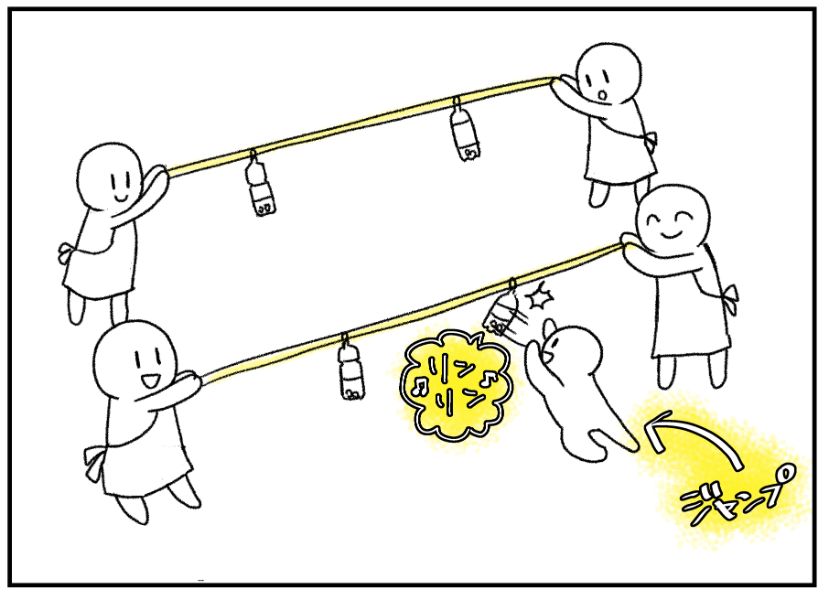

「タッチできたら音が鳴るよ」

大なわに鈴入りペットボトルをくっつけて、子どもたちがジャンプして届く高さまで持ち上げます。

子どもたちは走ってきて、ボトルめがけてジャンプ&タッチ!

タッチする楽しさに加えて音も出るから、子どもは夢中になって遊びます。

ただ走るだけでなく、「うさぎさんになって行こう!」と投げかけて、両足ジャンプで体をたくさん動かすのも楽しいです。

注意したいのは、音を出すのが楽しくなって1つのペットボトルをずっと叩く子がいるかもしれないことです。

それを避けるためには実際に見本を見せたり、事前に「途中で止まらないでね」などと約束することが大切だと思います。

また、このイラストでは2人が同時にできるように、ペットボトルを2列用意しています。中には、夢中になって走っているうちに、隣のコースに行ってしまう子もいると予想されます。

ですので、左側のペットボトルを青色、右側のペットボトルを赤色にして、自分が何色のペットボトルを叩くのかはっきりさせることも必要です。

まだまだ小さい子どもたちには、視覚に訴えるのが効果的ですね。

「タッチすると音が鳴るよ」「どんな音が鳴るかね?」「届くかな?」などと声をかけて、子どものやる気をぐ~んと高めてあげてくださいね!

子どもの動き】

・ペットボトルめざして走り、ジャンプして叩く

・上を見て走るので、足元に注意がいかずに転ぶ子もいる

・隣のペットボトルの方に行ってしまい友だちとぶつかる

【安全を守る配慮】

・ペットボトルの色分けをして、子どもがコースを間違わないような工夫をする

フープの競技(低い位置)

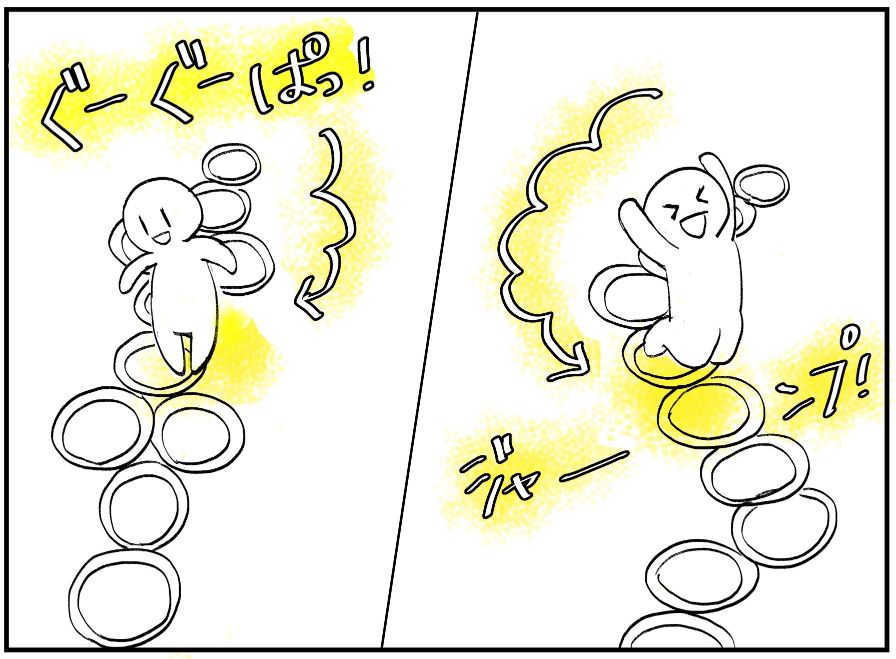

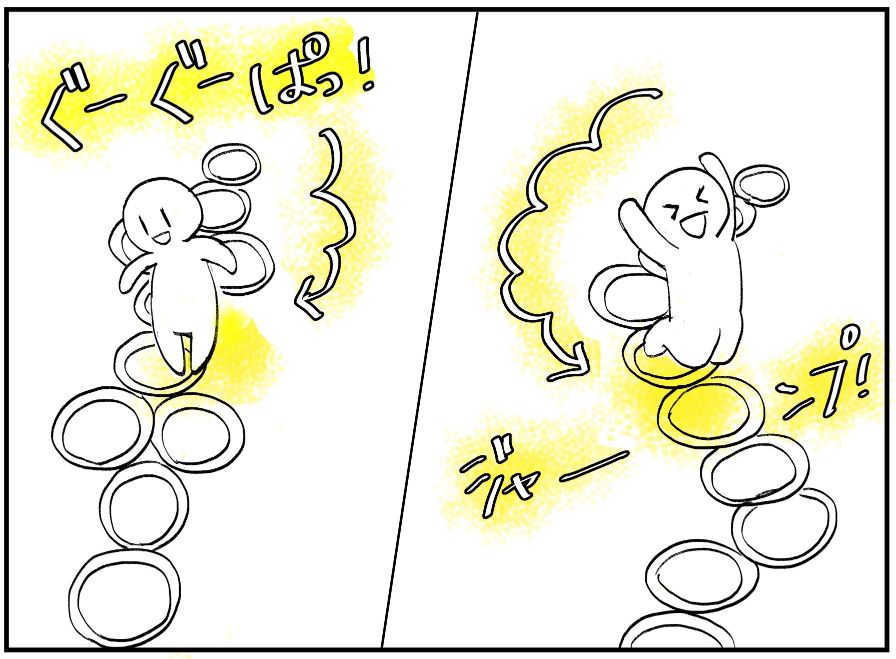

グーグーパージャンプ(左側)

「グーグーパーでとぶよ」

フープをケンケンパをするときのように、“1つ・1つ・2つ”の順番で並べます。

ここでいう“フープ”は厚みのあるものでなく、ひらべったいものを想定しています。

厚みがあると足を引っ掛けて転倒のリスクが高まるのでご注意ください。

3歳児クラスの子どもたちにとって、片足で体重を支えるのはまだ発達的にむずかしいことが多いです。だから、両足を閉じる“グー”と、両足を開く“パー”の2つの動きで前に進みます。

大人から見るとかんたんそうですが、足の開閉とともに前にジャンプすることは子どもにとってむずかしいことです。

だから、日頃からその場で足をグーにしたりパーにしたりするあそびを経験させることが必要です。

足の開閉に慣れて初めて、“前に跳ぶ”という動きも加えることができるのです。

子どもの動き】

・足をグーパーして前に進む

・ジャンプした際に足が引っかかりフープがずれる

【安全を守る配慮】

・その場跳び(グー・パー)を十分に経験させる

・フープは平たいものを選ぶ

・ずれたフープを直す

ジグザグジャンプ(右側)

「道を曲がれるかな?」

フープをゆるやかなジグザグ状に並べて、子どもたちは両足ジャンプで前に進みます。

曲がることを意識できるように、「道が曲がっているね」「曲がれるかな?」などと事前に声かけすると良いです。

また、両足ジャンプで大切なのは「両ひざをくっつける」です。

両ひざがくっついているからこそ、グラグラしない安定したジャンプができるのです。

運動あそびで有名な【柳沢プログラム】では、「のりでひざをくっつけようね!」と言葉をかけ、のりをつけるまねっこをします。(以前、研修を受けさせていただきました)

そうすることで、イメージの力で子どもたちのひざがくっつきやすくなります!

「うわぁ~、のりでひざがくっついたね!」などと保育者がやってみせると、子どもたちもすっかりその気になります。

想像力もフルに使って、子どもが安全に楽しめる環境を作ってください。

子どもの動き】

・両足をそろえてジャンプする

・時々フープからはみ出しながらも前に進む

【安全を守る配慮】

・ひざをくっつけてジャンプできるように声をかける

・フープは平たいものを選ぶ

・ずれたフープをなおす

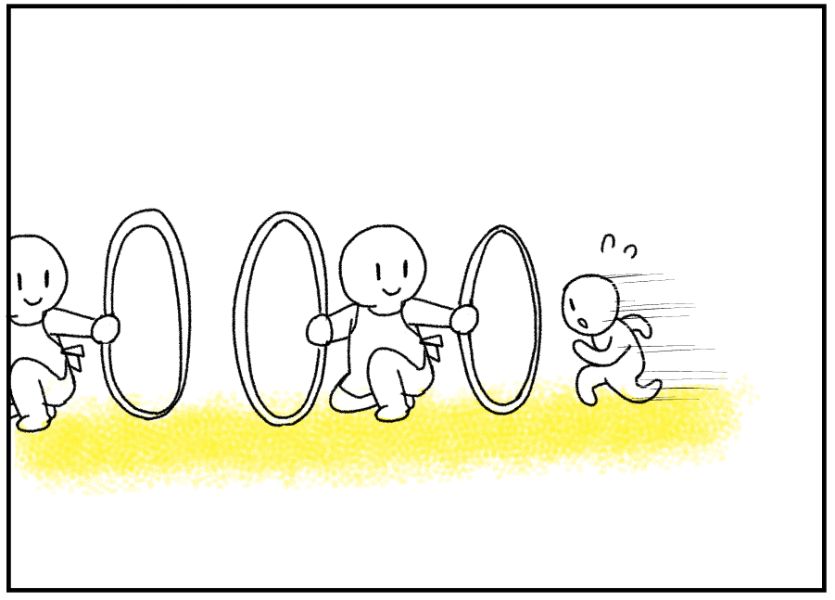

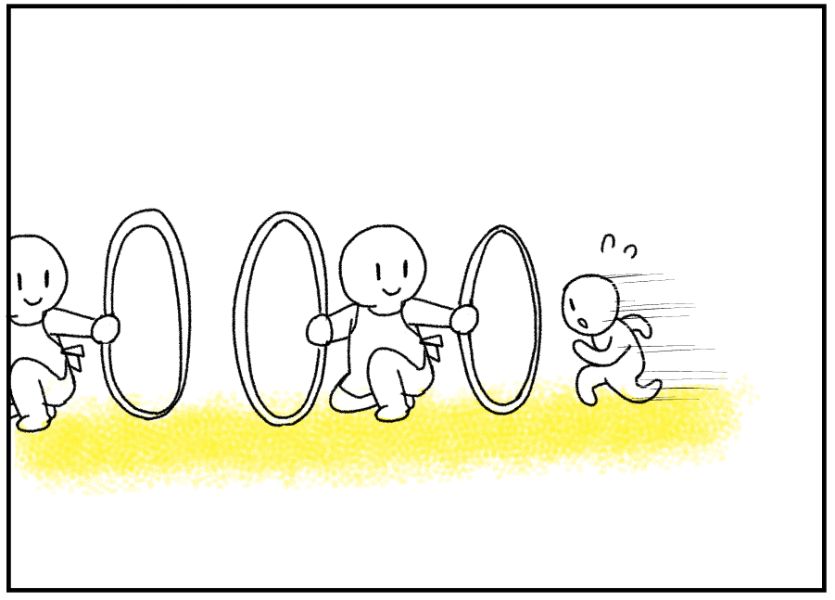

フープくぐり

「フープトンネルをくぐるよ」

保育者が持っているフープをくぐり抜けるあそびです。

子どもは走って来ますがフープの前ではスピードが落ち、頭を低くしてくぐることが予想されます。

“体を縮める+歩く”という2つの動きを同時にやるので、3歳児クラスの子どもにとってはほどよい難易度の競技です。

また、このイラストでは保育者がフープを持っていますが、年長児がお手伝いでフープを持つこともできます。

その場合は、1人の子どもが1つのフープを持つ方がやりやすいです。

園庭の広さなどに応じて、フープや持つ人の人数は調整してください。

子どもの動き】

・フープめがけて走ってくる

・頭を低くしてフープをくぐる

・フープにつまずいて転ぶ

【安全を守る配慮】

・フープ間の距離をある程度あける

・転びやすい子には「フープをよく見てね」などと声かけする

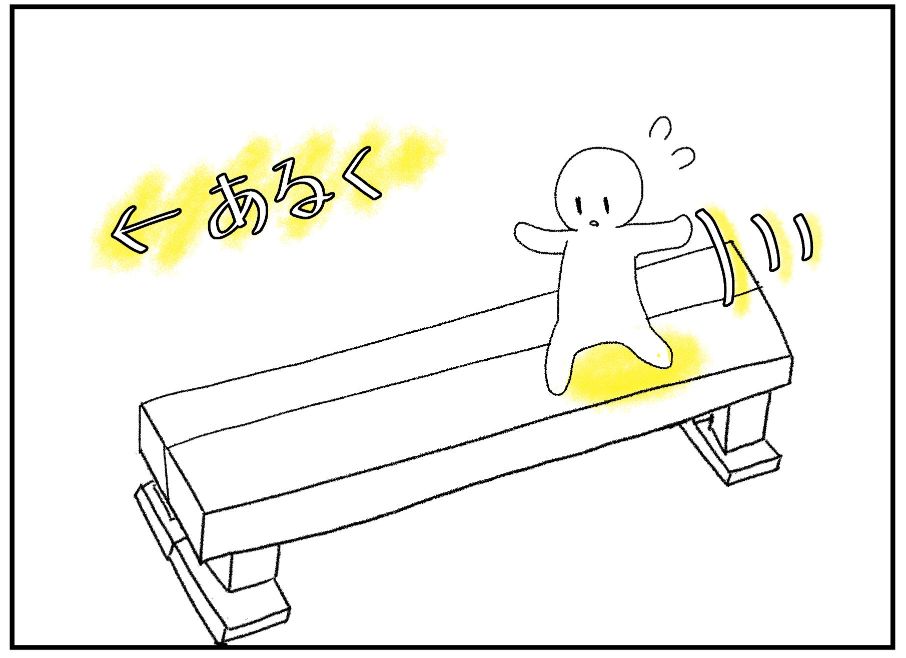

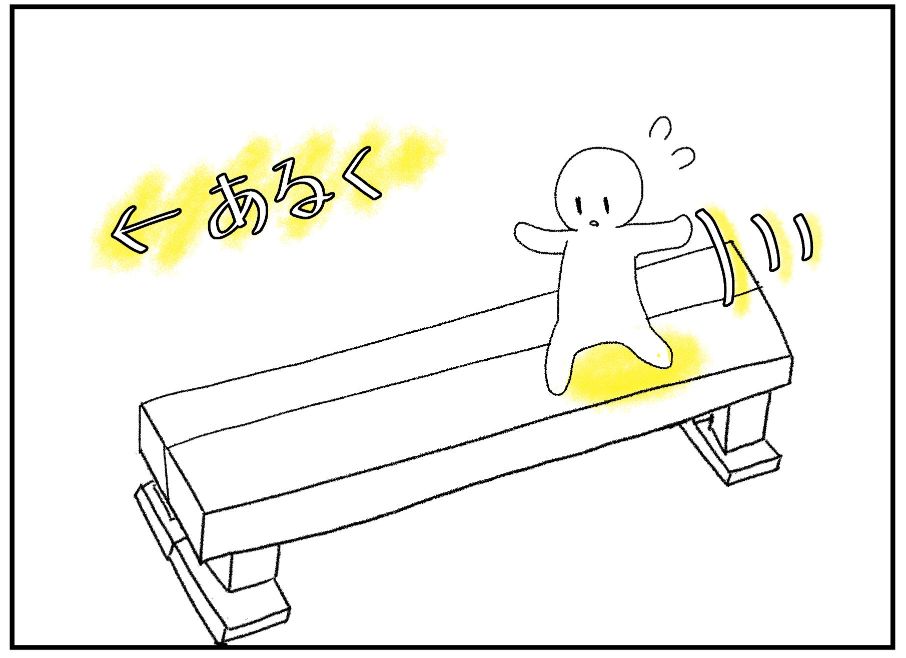

平均台の競技(高い位置)

2本橋の渡り

「ゆっくり歩いてみよう」

平均台を2台つなげて太い橋をつくります。

高さはありますが平均台2本の太さはけっこうあるので、3歳児クラスの子どもには歩きやすくなっています。

より歩きやすくしたいなら、橋の真ん中に赤色などのビニールテープをはることをおすすめします。

歩く場所を目に見える形にすることで、子どもたちは“ここを歩けばいいんだ”と安心して歩けるようになります。

なお、この絵にはありませんが、平均台の周囲にはマットをひいて安全を確保してください。

子どもの動き】

・へっちゃらですいすい歩く

・ドキドキしながら歩く

・バランスを崩して平均台から落ちる

【安全を守る配慮】

・落ちそうになったらすぐに助けられるように、保育者が側で見守る

・平均台の真ん中に目印としてビニールテープを貼る

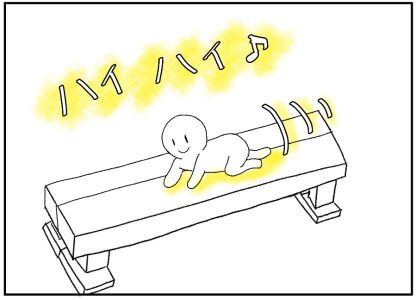

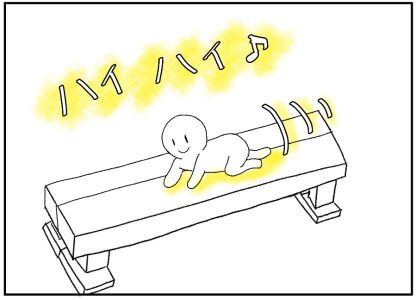

2本橋のいぬ渡り

「犬になって渡ってみよう」

こちらは平均台2本の橋をはいはい(犬)で渡ります。

“はいはい”だと赤ちゃんみたいなので、「“犬”に変身していくよ」などと声をかけると良いですね。

平均台の上を歩くよりも顔の位置が低くなるので、子どもたちもより安心して橋を渡れると思います。

子どもたちが自分で「立って」「犬になる」を選ぶのも、みんなが無理なくできるのでおすすめです。

なお、同じくこの絵にはありませんが、平均台の周囲にはマットをひいて安全を確保してください。

子どもの動き】

・へっちゃらですいすい動く

・ドキドキしながら動く

・バランスを崩して平均台から落ちる

【安全を守る配慮】

・落ちそうになったらすぐに助けられるように、保育者が側で見守る

・平均台の真ん中に目印としてビニールテープを貼る

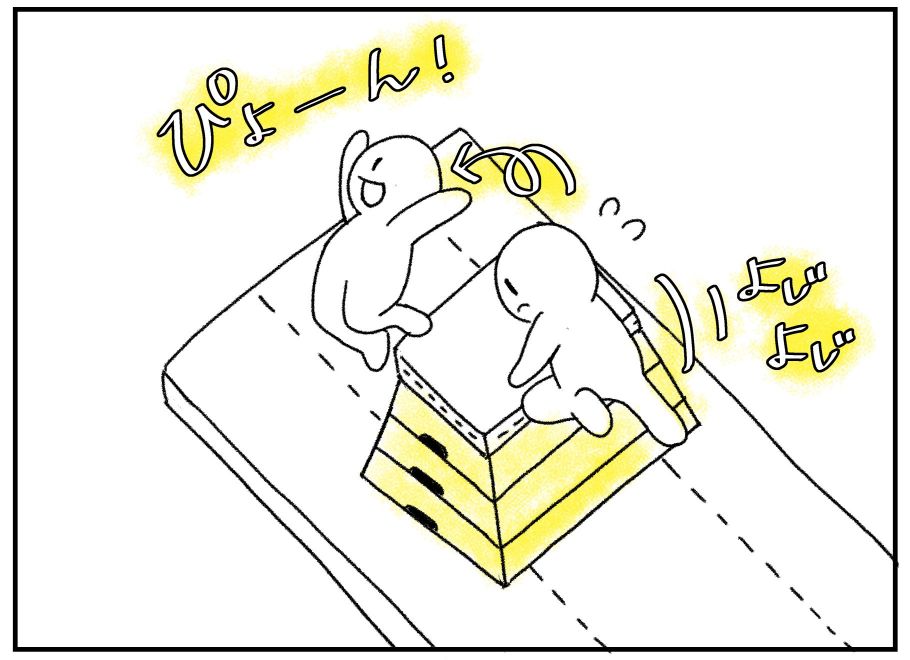

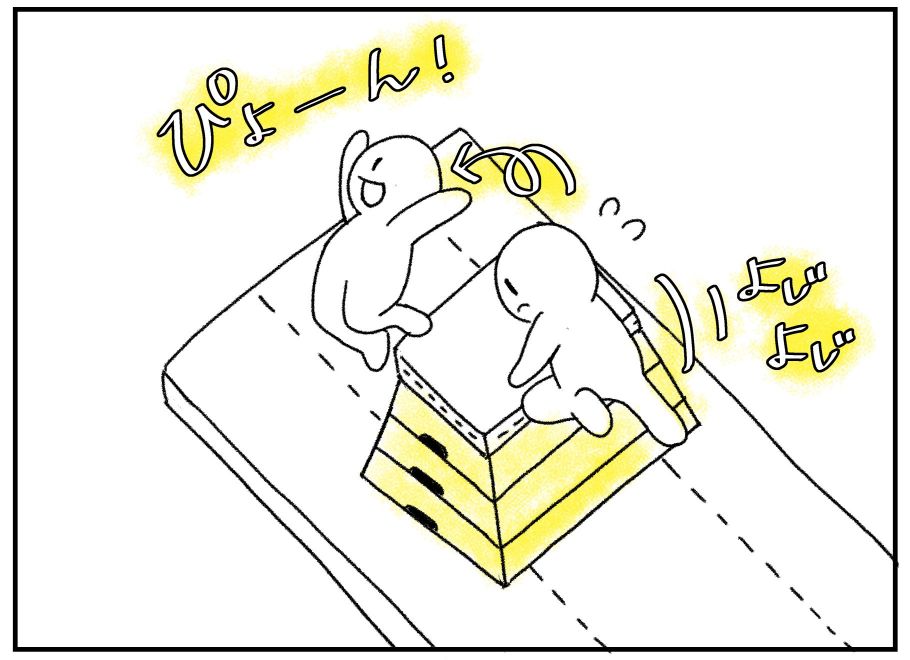

とび箱の競技(高い位置)

よじのぼりジャンプ

「とび箱山に登ってみよう!」

最後はとび箱をつかった運動あそびです。

2段もしくは3段のとび箱によじ登り、上から思い切りジャ~ンプ!

子どもがどのくらいの距離を跳ぶのか考え、しっかりとマットをひいてください。

ジャンプするときに、側で大人が持っているタンバリンにタッチする、という動きも楽しいです。

“跳びながらタッチする”には2つの動きが入っていますが、楽しいことだからすぐにできるようになると思います。

子どもたちの力量に合わせてアレンジしてみてください。

子どもの動き】

・とび箱によじ登る

・とび箱の上からジャンプする

・よじ登っているときに後ろに落ちる

・よじ登っているときに前に落ちる

・ジャンプの着地をひざなどでしてしまう

【安全を守る配慮】

・落ちそうになったらすぐに助けられるように、保育者が側で見守る

・「ジャンプの着地は足の裏でやるんだよ」と事前に伝える

まとめ

ここで取り上げた12のあそびは、ほんの1例です。

これ以外にも3歳児クラスの運動会のサーキットで、子どもたちにぴったりのあそびがたくさんあると思います。

こんなのもあるんだなと参考にしていただき、みなさんの幼稚園や保育園で楽しい運動会ができたら嬉しい限りです。

最後まで読んでくださりありがとうございます!