保育士さん

保育士さん保育の本を読んで、保育士としてもっと成長したい!

でも、保育系の本ってたくさんあって迷っちゃうし、けっこういいお値段ですね…。

買ったのに“あんまり使えなかった~”っていうのはイヤなので、おすすめを知りたいです

こういった疑問にお答えします。

✅本記事の内容(新人~3年目の若手保育士向け)

- 新人~若手保育士が最初に読んでおくべき本【5冊】

- 持っておくと役に立つ保育の6大スキル本【6冊】

- 新人~若手保育士が本を読みつつやるべきこと

✅記事の信頼性を証明する情報

この記事を書いている“かもねぎ”は…

- 保育士歴16年の元・主任保育士

- 持っている保育系の本は100冊以上

- 乳児クラス7年、幼児クラス6年、フリー3年を経験

こんな感じです。

この15年間、100冊以上の保育本を読みつつ、子どもたちとのあそびや生活を積み重ねてきました。

その中から「これを保育士1年目に読みたかった〜!」という本を、各ジャンルから厳選。

「日々の保育で精一杯で、何がわからないかがわかりません」

「保育園では時間も余裕もないので、先輩にはなかなか質問できない…」

という新人~若手保育士向けに、たっぷりの写真やわかりやすい解説でまとまっている本をピックアップしました。

「どんな本があるのかな?」とかるーく見てもらえるとうれしいです。それではスタートです。

新人~若手保育士が最初に読んでおくべき本【5冊】

悩みつつ、5冊だけ厳選しました。

新人~3年目くらいの保育士は乳児クラスの担任になることが多いので、主に乳児向きの本を選んでいます。

では、さっそくおすすめ本をみていきましょう。

【保育士のスタートブック】「何がわからないかがわからない!」と思ったら読む本

自分が新人だったら、まちがいなく1番にこの本を読みます。

✅『日本が誇る!ていねいな保育 0・1・2歳児クラスの現場から』

- 保育園で先輩たちがあたりまえのようにやっていることの意味や考え方、やり方がわかる

- フルカラー&400枚の写真で【今の保育】がわかる

- 「新人から5年目くらいまでに身につけたいこと」がすべてつまっている

「保育園という場所で働きはじめたけど、右も左もよくわからない」

「保育士になって数年たったけど、まだまだわからないことだらけです」

という方におすすめの1冊。3つの理由を1つずつ解説します。

① 先輩たちがあたりまえのようにやっていることの意味がわかる

具体例を本書から引用します。

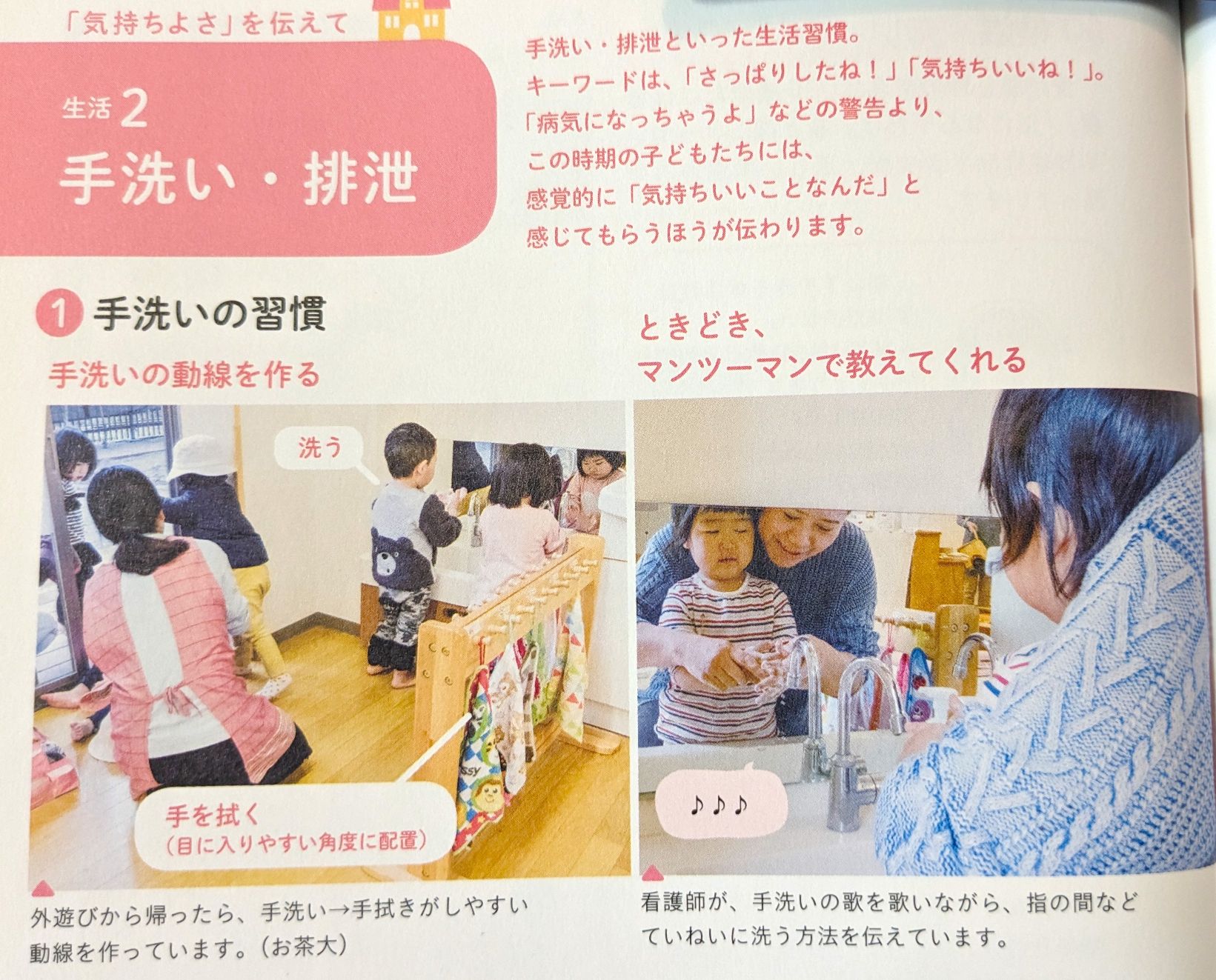

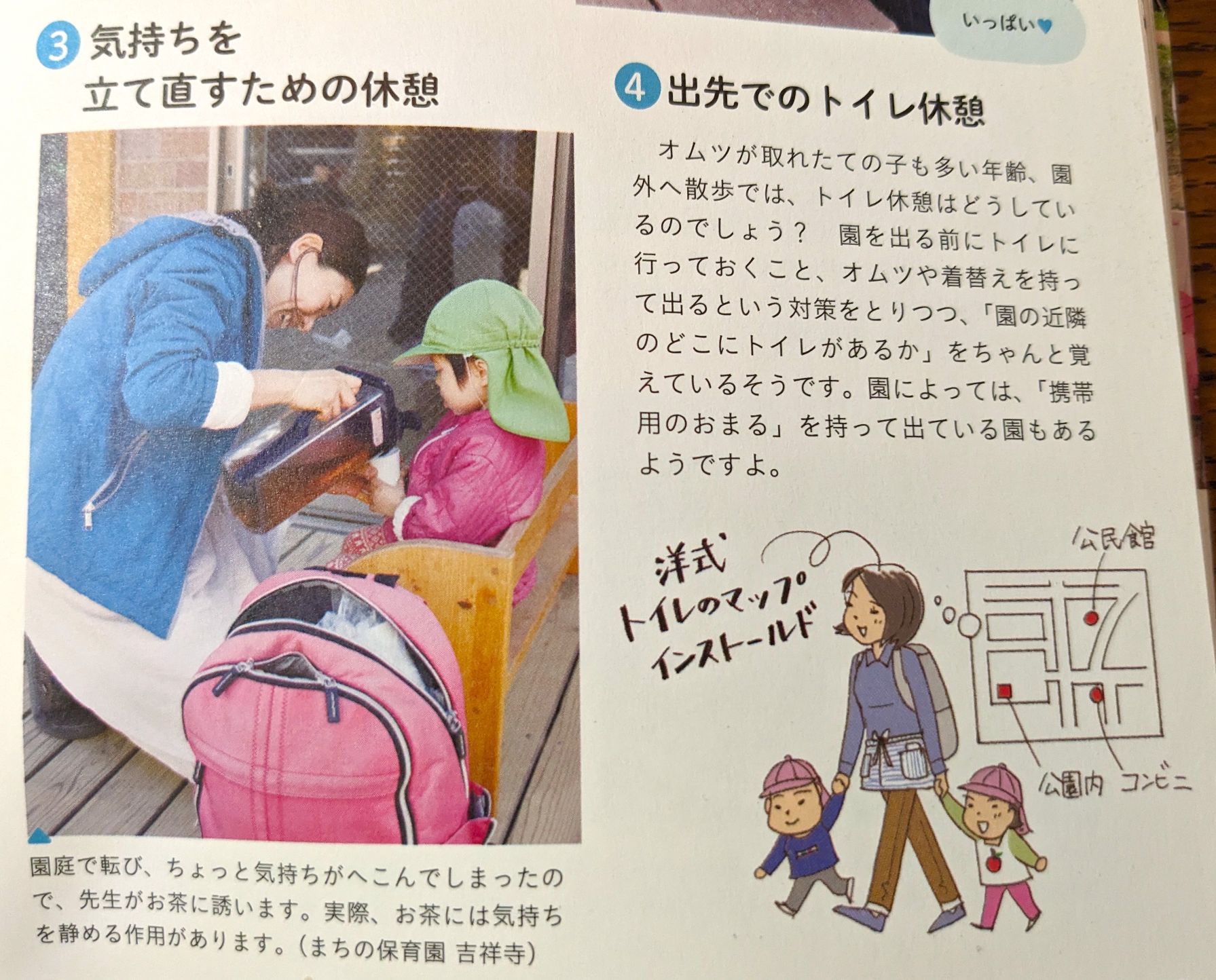

引用:大豆生田 啓友・おおえだ けいこ『日本が誇る!ていねいな保育 0・1・2歳児クラスの現場から』(小学館、2019年)

こちらは手洗いの場面ですが、ただ手を洗うのではなく「子どもに”気持ちいいな!”と思ってもらうことが大切」と書いてあります。

また、「入室→手洗い→手拭き」などの動線づくりや、どこに手拭きがあれば子どもたちがスムーズに行動できるかという工夫も説明されています。

先輩たちが当たり前にやっていることを、写真でわかりやすく教えてくれるのが本書の特徴です。

もちろん手洗いについては、先輩に教えてもらった人も多いと思います。ただ、保育って言葉でわかりやすく説明してもらうことが少なくないですか?

感覚で保育することも多いから説明不足だったり、話す時間も余裕もなかったり、先輩に聞きづらかったりと理由はいろいろあります。

だから、教えてほしいのになかなか教えてもらえないことがつまったこの本は、新人~若手保育士にピッタリ!

プロの考え方に触れてみてください。

② フルカラー&400枚の写真で「今の保育」がわかる

今の保育の最重要ワードは「子どもの主体性」ではないでしょうか?

みなさんの園でも「子どもが主体の保育をしよう!」とか、「でも、主体性ってむずかしいよね」などという話を聞いたことがあると思います。

この「子どもの主体性」をわかりやすく、そして、楽しく伝えてくれるのがこの本の著者である【大豆生田先生】なのです。

例えば、『子ども主体の協同的な学び」が生まれる保育』とか、

『非認知能力を育てる あそびのレシピ 0歳~5歳児のあと伸びする力を高める』などと、

大豆生田先生は「今の保育」で求められていることを研究して、数多くの本を出されています。

そんな先生が選んだ保育シーンやその解説を読んでいると、

- 主体性

- 自己肯定感

- 非認知能力

- ウェブマップ

- ドキュメンテーション

など、「今の保育」に必要な考え方・視点を自然と身につけることができます。

しかもこれは、吸収力がもっとも高い「働きはじめ」に学ぶのがベスト!

あとから自分を変えるって、本当にむずかしいことなので。

こちらも大豆生田先生の注目の本です。

『日本が誇る! ていねいな保育』の著者である大豆生田先生、おおえだけいこさんがつくる第2弾の保育本です。

子どもたちの姿を【写真+エピソード】で記録して、保護者にわかりやすく伝える方法がドキュメンテーション。

手書きやパソコンで作る方法や文書作成、撮影のヒントなどをたっぷりの写真やイラストで説明してくれます。

ドキュメンテーションは子どもの姿や保育の専門性を”見える化”してくれる、最先端の手法です。

職員間でも保育がさらに共有でき、保護者からの信頼もぐっと高まりますので、若いうちに学ぶべき1冊になっています。

③ 新人から5年目くらいまでに身につけたいことがすべてつまっている

本書で取り上げている保育シーンは以下のとおりです。

- 【保育の基本】

-

保育者の専門性・園舎の環境

- 【保育の生活】

-

登降園・手洗い・排泄・着替え・靴の着脱・食事・おやつ・午睡・対話・活動の移行

- 【保育の遊び】

-

園外の散歩や遊び・園庭の固定環境・稼働遊具・砂や土・水遊び・植物・身近な生き物

休憩・室内の環境設定・室内の遊び道具・スキンシップと手遊び・ごっこ遊び・音楽

造形と描画・絵本・行事

- 【保育を支える活動】

-

計画とふりかえり・保護者との関わり・防災

- 【保育の基本】

-

保育者の専門性・園舎の環境

- 【保育の生活】

-

登降園・手洗い・排泄・着替え・靴の着脱・食事・おやつ・午睡・対話・活動の移行

- 【保育の遊び】

-

園外の散歩や遊び・園庭の固定環境・稼働遊具・砂や土・水遊び・植物・身近な生き物

休憩・室内の環境設定・室内の遊び道具・スキンシップと手遊び・ごっこ遊び・音楽

造形と描画・絵本・行事

- 【保育を支える活動】

-

計画とふりかえり・保護者との関わり・防災

ご覧のとおり、働きはじめの保育士に必要なことがぜ~んぶ入ってます。

しかも!

1つの項目を具体的に説明しているので、経験が少ない若手でも理解しやすくなっています。

例えば、「園外の散歩や遊び」の内容はこんな感じ。

- 往復の道のり

- 安全やルールを伝える

- 公園の遊具の安全確認

- 地域の環境資源を活用

- どんなものをもって出かけている?

- あいさつからつながりへ

- 散歩コースの安全確認

散歩の基本から細やかで丁寧な保育まで、先輩たちの考え方が画像やイラストで「見える化」されています。

引用:大豆生田 啓友・おおえだ けいこ『日本が誇る!ていねいな保育 0・1・2歳児クラスの現場から』(小学館、2019年)

保育のヒントは目次にもたくさんあるので、まずはアマゾンの試し読みで確かめてみるのが良いと思います。

目次を見るだけでもすごく勉強になるので面白いですよ!

「とにかく保育のヒントがほしい!」

「少しでもわかることを増やしたい!」

という新人~若手保育士にオススメです。

【1冊で乳児がわかる】乳児のあそびや生活、発達をわかりやすく教えてくれる本

「乳児の発達本」でここまでわかりやすい本は他にありません。

乳児が生活の中で見せる姿から、その意味を写真で1つ1つ具体的に説明してくれるからです。

✅『乳児の発達と保育ー遊びと育児』

- フルカラー+たくさんの写真でわかりやすい

- 月齢や年齢、発達にあった保育の一覧表がとても便利!(0歳~3歳)

- 子どもの遊びをどう援助するのか、1つ1つ具体的に説明されている

保育士にとって欠かせないのが「子どもの発達の理解」です。

子どもの発達が理解できればその子に必要な援助がわかりますし、保護者にも論理的に話すことができるからです。

この本では、

「子どものこの動作にはどんな意味があるのか?」

「この姿の中で何を学んでいるのか?」

ということが、とてもわかりやすく書かれています。

例えばこんな感じです。

- 安定して座れる→上半身を自由に動かせる

- 手を使って遊ぶことが増える→肩・腕・手・指の機能が発達する

- 持っているものを見ながら手を動かす→目と手の協応

1歳児がつみきをやっている姿を見て、「あー、つみきで遊んでるんだな」と思うのは誰でもできることです。

しかし、その時に子どもの発達やあそびに理解があれば、

この子は体幹が育っているからしっかり座れている。だから、つみき遊びにも集中できるんだ!

などと見て取ることができます。

これが「プロの保育士」の視点です。

この視点は自然と身につくものではありません。

勉強した知識と実際の子どもの姿が、自分の頭の中でつながった時に初めて得られるのです。

だからこの本のように写真がたくさんのっていて、説明のシンプルな保育本が必要なのです。

この1冊だけで乳児の発達をしっかりおさえられるので、乳児クラスを持つことが多い新人や若手保育者向けの本となっています。

【基本的生活習慣】排せつ・食事・睡眠・着脱・清潔の指導方法がわかる本

✅『生活の自立Hand Book』

- 0歳~6歳児の生活習慣の支援方法がまとまっている

- 排せつ・食事・睡眠・着脱・清潔の5つの項目にわかれていて見やすい

- きめ細かい内容がてんこ盛りなので、新人でも保育のコツがわかる

これは

「子どものことがまだよくわからない」

「どうやって子どもの生活を援助したらいいかわからない」

などと感じている人におすすめの本です。

なぜなら、子どもの成長に欠かせない「排せつ・食事・睡眠・着脱・清潔」について、この本はとても具体的に説明しているからです。

例えばこんな感じ。

【子どもの排尿サイン】

【男の子のおしっこの援助方法】

ちょっとしたことかもしれませんが、知っていれば子どもの安心につながります。

子どもたちの基本的生活習慣をきめ細かく支援することができる『生活の自立Hand Book』。

新人・若手保育士にはぜひ読んでほしい1冊です。

もし、『生活の自立Hand Book』が売り切れていたら、こちらの本もおすすめです。

✅『0~5歳児の発達と援助がわかる 生活習慣百科』

- 『生活の自立Hand Book』と同じく、食事・排せつ・睡眠・着脱・清潔の5項目にわかれている

- 各項目を0~5歳児の年齢別にわけて詳しく説明しているのが最大の特徴

- 『生活の自立Hand Book』と同じくらいきめ細かく書かれている

『生活の自立Hand Book』は良書ですが、再版してないようで品切れが目立ちます。(すでにお持ちの方はラッキーです)

ですので、それに代わる本を探したところ、こちらの『生活習慣百科』を発見しました。

実際に購入して読み込んでみると、こちらもいい本でした!

1番の特徴は「食事・排せつ・睡眠・着脱・清潔」を0~5歳児の年齢順に説明しているところ。

食事1つとっても「0歳では〜」「1歳では〜」と年齢順に記載してあるので、子どもの発達の流れがよくわかります。

発達や支援方法の次の姿が頭に入っていると、保育にも見通しを持つことができます。

その他のおすすめポイントは以下の通りです。

- 年齢や発達に合わせた援助方法がイラストたっぷりでわかりやすい

- 保護者に伝えたいこと、知ってほしいことが詳しくまとまっているので、家庭との連携がしやすい

- 生活習慣にまつわる保育現場のリアルなエピソードが、若手保育者の理解をさらに深めてくれる

子どもたちは生活習慣が身につくとできる喜びを感じ、食べる・着る・脱ぐ・排泄することなどを楽しんで行います。

そんな姿を目指して、きめ細かい支援をしたいですね!

【運動あそびの決定版】他の運動本は買わなくてOKです

✅『0~5歳児の発達に合った楽しい!運動あそび』

- 体を動かすことが好きになる392本の運動あそびを紹介

- 具体的な指導方法・言葉かけまで書いてあるので初心者でもOK

- 本にのっている順番に運動あそびをやると、とび箱や逆上がりなどに自然とつながる

これは【柳沢プログラム】と呼ばれるものです。

幼児運動学がご専門の柳沢秋孝さんが、40年以上の研究と15000名以上の子どもに運動指導してきた成果をまとめています。

「運動あそびってどうやったらいいかわからない」

「とび箱や鉄棒、マット運動、なわとびをどうやって教えたらいいの?」

などと感じている人におすすめの本です。

この本の最大の特徴は、運動あそびを段階的にわけているところです。

ステップ1から順番に遊ぶだけで、子どもたちの心と体が自然と成長するようにつくられています。

乳児クラスの運動あそびはもちろんのこと、幼児クラスの鉄棒やマット運動、とび箱、なわとびなど運動会に向けた取り組みにもバッチリ!

すべての保育士に必須な知識である「運動あそび」は、これ1冊でOKです。

【造形あそび】制作の基本とアイディアが写真でわかる本

✅『0・1・2歳児が夢中になる 実践!造形あそび』

✅『3・4・5歳児が夢中になる 実践!造形あそび』

- 季節ごと・年齢ごとの造形あそびを豊富な写真で解説

- イスや机だけでなく、はさみや画用紙などの置き場所まで図解

- どんな声かけや準備をすればよいかまで教えてくれる

やはり、写真が1番ですね!

それに、制作の時に子どもにかける言葉や必要な道具、子どもが制作しやすい物の配置までイラストで描かれているのにはビックリ!

はさみや画用紙の置き場所なんてことはさすがに先輩に聞けないので、助かりますね!

子どもの人数や部屋やテーブルの大きさなど、環境は同じではないので工夫は必要ですが、ここまでわかりやすくまとめてくれると参考にしやすいと思います。

「制作を子どもたちと楽しみたいけど、どうやったらいいのかわからない」

「そもそもどんな制作があるのかわからない」

という方におすすめの1冊ですよ!

持っておくと役に立つ保育の6大スキルアップ本【6冊】

最初は月案の参考本です。

「え~、月案かぁ…」と思ったあなた。その気持ち、わかります。

書類を書くのが苦手…という方は多いかと思いますが、だからこそこの本を見てほしいです。

あなたの書類作成を助けてくれるだけでなく、事務時間まで減らしてくれちゃうんですから。

【CD-ROMで時間短縮】事務時間がなくて困っている方向けの月案本

数ある月案本の中から選び抜いた1冊。

事務の効率化ができるだけでなく、知らないうちにプロの視点を身につけられる月案本です。

✅『CD-ROM付き 記入に役立つ!1歳児の指導計画』

- 年案と月案、週案、日案、毎月の個人案から保育日誌まですべてをカバー

- しかも、すべてのデータがCD-ROMからコピペできる

- 文例も複数あるのでワンパターンにならない

“内容”も“CDーROM付き”というのも目新しいものではないですね。

ただ、この本の1番のメリットは【文章例が多い】ということです。

月案本って「これはうちのクラスに合わないなぁ」ということがけっこうあります。

でも、この本は文例が多くて内容が充実しているので、とても使いやすいですよ。

しかも、平成30年4月実施の新保育所保育指針に準拠した内容にリニューアルされています!

安心してつかえますね。(令和5年12月現在でも「平生30年の保育所保育指針」が最新です)

で、でも、コピペなんてしていいんでしょうか?なんかズルしてる気がしちゃいます…。

いろいろな意見があるかもですが、私は月案本のコピペは悪いことだとは思いません。

もちろん、すべてコピペで「はい、おしまい」という使い方では自分が成長できないのでダメです。

そうではなくて、【土台となるコピペに、子どもたちの姿を反映させて微調整するやり方】がおすすめです。

文章をゼロから考えると時間がかかりますが、文例をヒントとしてつかえば事務時間をぐっと減らすことができます。

しかも、このやり方には大きなメリットがあります。

- 「保育のプロがつかう言葉」にふれると「子どもや保育を考える言葉の引き出し」が増える

- 「プロの言葉」が身につくと、保護者対応でも職員会議でも自分の意見を自信をもって話せる

事務時間を減らしつつ、若手から力のある中堅を目指せる1冊です。

*1歳以外の本ももちろんあります。

次は、持っておくと保育の幅がぐ~んと広がる本を5冊紹介します。

【子どもの発達】保護者から信頼される保育士になれる本

✅『保育に役立つ!子どもの発達がわかる本』

- 各年齢の発達を4つの軸でわかりやすく説明

- イラストと整理された文章構成で読みやすい

- それぞれの発達に合ったあそび・玩具もたくさんのっている

保育士にとって“子どもの発達の理解”はなによりも大切です。

- 理由① この先の成長がわかると、子どもに適切な援助ができる

- 理由② 子どもの理解が不十分だと、保護者に信頼してもらえない

- 結論 “子どもの発達の理解”は保育士にとって生命線である

子どもの発達の本は他にもたくさんありますが、

この本がおすすめなのは“各年齢ごとの特徴がパッとわかる”ということです。

それは、

- 心身と運動機能

- 園生活と生活習慣

- 言葉と人間関係

- あそびと運動

という4つを軸に、各年齢の発達をかんたんな言葉で説明しているからです。

だから、

「子育ての経験もないから、保護者に自信をもって話せない」

「そもそも、子どもの年齢ごとの特徴がよくわからない」

というお悩みを持ちやすい若手保育士におすすめなのです。

また、子どもの発達を理解すると、

- 保護者対応

- 職員会議の月案発表

- 保護者会の資料づくり

ということにも自信がつくので、「新人〜若手」のスキルアップするのに向いている本です。

どの本でもいいので、“子どもの発達”をなるべく早いうちに身につけることを強くおすすめします。

【手あそび百科】場面や年齢に応じた手あそびが身につく本

✅『「いつ」「どのように」使えるかがわかる!!手あそび百科』

- 場面・年齢に応じた122の手あそび集

- 手あそびの導入や言葉かけの例、年齢別のアレンジがついている

- かんたんに弾けるピアノ伴奏つき

保育士はある程度の手あそびを知っていないと、集まりなどもマンネリ化しやすくなります。

手あそびの幅をぐ~んと広げてくれるのが、この本!

目次をピックアップすると、

- 生活の手あそび

- 季節と行事の手あそび

- いろいろな手あそび(低年齢児・ゲーム・指の名前・ジャンケン・どうぶつ・たべもの)

といった感じで、どんな場面にも対応できる内容となっています。

「手あそびのレパートリーを増やしたい」

「保育士として自信を持ちたい」

という方におすすめの1冊です。

「手あそびの音程が楽譜ではよくわからないです…」という方は、このCD版をどうぞ~。

手あそびの歌とピアノ伴奏(歌なし)が入っているので、いろんな使い方ができますよ!

✅さらにスキルアップできる本『すきま時間あそび107』

- 保育の”すきま時間”を、楽しい時間にできる

- ハンカチあそびや簡単な手品など、あそびのバリエーションが豊富

- 安全を守りつつ、どんな時でも子どもたちと楽しめる

保育をしていると、生活や活動の中でちょっとした時間や待ち時間が生まれることがありますよね。

例えば、以下のような時です。

- 登園、降園時

- 手洗い、うがいの前後

- 食事のワゴンが届くまで

- 健診の順番を待つ時

- 午睡の前後 など

もちろん、そんな時は手あそびをしたり紙芝居を読むなどしますが、すきま時間は予定していない時に急に発生するもの。

「えっ、あと5分待つの?う〜ん、何して過ごせばいいかな…」などと困っていたら、あきた子どもたちが走り回ったりケンカをしたりとトラブルになることも…。

でも、この本を読んであそびを増やしておけば、そんな時でも困りません。

ポケットからハンカチを出して「ネズミ」や「のりまき」を作って見せれば、子どもたちは興味津々になります。

「みんなも一口食べてみる?」などと食べっこあそびをしたり、作り方を教えたりしているとあっという間に5分は過ぎていきます。

ちなみに、この本にのっているあそびは以下の通りです。

- 手あそび歌あそび

- ハンカチあそび

- かんたん手品あそび

- 絵かきうた

- 絵カードあそび

- ことばあそび

- クイズ

- 休憩あそび

- 素話

言葉のやり取りだけで遊べるものもたくさんあるので、1冊持っておけば”すきま時間”も楽しめる、スキルアップした保育士になれます!

【ピアノ曲集】行事・季節のうた~アニメ・ヒットソングまでそろえたピアノ本

ちょっと表紙のイラストが古い感じがしますが、中身はとても実用的です。

15年保育士をしてきて、やっぱりこの本がベストです!

✅『こどものうたピアノ伴奏集 ベスト100』

- 子どもの声に無理のない高さにアレンジされている

- 全曲に歌詞・指番号・コードネームがついている

- 1年間に必要な歌を12ジャンルからそろえている

「私はピアノが弾けないから必要ないかな」と思っているあなた!(これはかもねぎのことです)

それでも、1冊くらいはピアノ曲集を持っていた方がいいですよ。

- 乳児クラス担任 → 季節のうたを歌う

- 幼児クラス担任 → 行事や生活発表会で子どもたちと何曲も歌う

- 保護者会の資料づくり

✅ステキな曲を知っておくことも、保育士にとって大切なスキルです

さて、数ある楽譜集からかもねぎがこの本を選んだ理由は“使える曲”が多いからです。

この本の中で、よく使うおすすめの曲を12ジャンルごとに紹介します。

- 【卒園】

-

みんなともだち・ドキドキドン!一年生・さよならぼくたちのほいくえん・ぼくたちのうた・ビリーズ・いちねんせいになったら

- 【入園】

-

世界中の子どもたちが・はじめの一歩・ともだちになるために・せんせいとおともだち・きみたち今日からともだちだ・おひさまになりたい

- 【たんじょうび】

-

たんじょうび(たんたんたんたんたんじょうび)

- 【運動会】

-

うんどうかい

- 【クリスマス】

-

あわてんぼうのサンタクロース・うさぎ野原のクリスマス・サンタクロースはどこだ・しずかなクリスマス

- 【あそびうた】

-

やきいもグーチーパー・かもつれっしゃ(ジャンケン列車)・とんとんとんとんひげじさん・チェッチェコリ・グーチョキパーでなにつくろう・ひょっこりひょうたん島

- 【アニメ】

-

さんぽ・となりのトトロ・君をのせて・アンパンマンのマーチ・勇気100%

- 【ヒットソング】

-

世界に一つだけの花・おさかな天国・大きな古時計・WAになっておどろう

- 【春】

-

うれしいひなまつり・春がきたんだ・こいのぼり

- 【夏】

-

だから雨ふり・あめふりくまのこ・たなばたさま・とんぼのめがね・おばけなんてないさ

- 【秋】

-

むしのこえ・どんぐりころころ・かめの遠足・まっかな秋

- 【冬】

-

たきび・きたかぜこぞうのかんたろう・ゆきのこぼうず・雪・おしょうがつ・おにはそと・オニはうちでひきうけた・豆まき

- 【卒園】

-

みんなともだち・ドキドキドン!一年生・さよならぼくたちのほいくえん・ぼくたちのうた・ビリーズ・いちねんせいになったら

- 【入園】

-

世界中の子どもたちが・はじめの一歩・ともだちになるために・せんせいとおともだち・きみたち今日からともだちだ・おひさまになりたい

- 【たんじょうび】

-

たんじょうび(たんたんたんたんたんじょうび)

- 【運動会】

-

うんどうかい

- 【クリスマス】

-

あわてんぼうのサンタクロース・うさぎ野原のクリスマス・サンタクロースはどこだ・しずかなクリスマス

- 【あそびうた】

-

やきいもグーチーパー・かもつれっしゃ(ジャンケン列車)・とんとんとんとんひげじさん・チェッチェコリ・グーチョキパーでなにつくろう・ひょっこりひょうたん島

- 【アニメ】

-

さんぽ・となりのトトロ・君をのせて・アンパンマンのマーチ・勇気100%

- 【ヒットソング】

-

世界に一つだけの花・おさかな天国・大きな古時計・WAになっておどろう

- 【春】

-

うれしいひなまつり・春がきたんだ・こいのぼり

- 【夏】

-

だから雨ふり・あめふりくまのこ・たなばたさま・とんぼのめがね・おばけなんてないさ

- 【秋】

-

むしのこえ・どんぐりころころ・かめの遠足・まっかな秋

- 【冬】

-

たきび・きたかぜこぞうのかんたろう・ゆきのこぼうず・雪・おしょうがつ・おにはそと・オニはうちでひきうけた・豆まき

ざっとあげただけですが、まだまだ曲は入っています。

15年保育士やってますが、「これが一番バランスのいいピアノ本だなぁ」と感じています。

【おもちゃ】180種類以上のおもちゃとそこから育つものがわかる本

✅『保育とおもちゃ~発達の道すじにそったおもちゃの遊び方~』

- 年齢や発達に応じたおもちゃ(180種類以上)が一覧表になっていて便利

- おもちゃの写真が豊富で、室内あそびの環境構成と具体例がのっている

- 良いおもちゃの条件やおもちゃの選び方がわかる

保育園で使われる「おもちゃ」に特化した本です。

ここまで「おもちゃ」にスポットを当てている本は、他にはないと思います。

「自分のクラスにどんなおもちゃを置けばいいのかわからない」

「子どもとおもちゃでどうやって遊べばいいのかな?」

「そもそも、どんなおもちゃがあるのか知らない」

などと思っている方におすすめです。

ざっくり言えば、「わかりやすくまとまってるおもちゃカタログ」といった感じの本書。

書いてある内容がすぐにピンと来なくても、おもちゃのカラー写真だけで充分に元がとれてしまいます。

この本を持っていると「このおもちゃを置いているのは、子どもの◯◯という育ちをねらっているからです」と言えるようになりますよ。

【絵本】0歳~6歳の各年齢にぴったりの絵本が12冊ずつわかる本

✅『保育と絵本~発達の道すじにそった絵本の選び方~』

- 各年齢の代表的な絵本とその絵本から育つものがわかる

- 子どもの成長にとって絵本は欠かせないものだということがわかる

- 良い絵本の条件や絵本の選び方がわかる

「おもちゃ」と「絵本」は、保育士にとって必修ともいうべき分野です。

子どもの遊びに欠かせないこの2大分野をマスターするために、先ほどの本とこの本を、自分の本棚に入れておくことをおすすめします。

ちなみにこの本は、

「絵本っていろいろありすぎて選ぶのがむずかしいな」

「図書館で絵本を選ぶととっても時間がかかる…。おすすめの本ってある?」

などと思っている方向けですね。

この本のおすすめの使い方は以下の通りです。

- 手順① 本書で紹介されている絵本を子どもに読み聞かせる

- 手順② 本書の「なぜその絵本がおすすめなのか」という部分を読む

- 手順③ 子どもたちが絵本から感じとっていることが理解できる

絵本が子どもたちに与えているものがわかると、絵本がもっと好きになります。

図書館に行って子どもたちと一緒に楽しむ絵本を探したくなる、おすすめの良書です(*^^*)

新人~若手保育士が本を読みつつやるべき3つのこと

「保育の本を買っただけで満足して、その後ほとんど見てませ~ん」ということってよくありますよね。

かもねぎもそんな本をいくつももっています…。

でも、保育士として16年間働いてきて、本との付き合い方がわかってきたので、最後にかんたんにまとめます。

最初のページから読まない

まずはぱらぱらページをめくって、気になるところだけ読むスタイルをおすすめします。

本を買うと「よーし、勉強するぞ~!」と気合が入りますよね。

でも、まちがっても最初のページから読んではいけません!

- 最初からすべて読もうとする

- 途中で眠くなって、早々に離脱

- 「あー、読めなかったな…」という挫折感をその本に抱いてしまう

本との出会いがそんなだと、なんだかその後もページを開く機会が減り、

本棚の中で本が眠り続けてしまうことが多いように感じています。

それよりも、目次でもながめて、気になったところをサラサラと読んでいく方がいいですよ。

「おぉ、この本、面白いなぁ」

「役に立つこと書いてあるなぁ」

などと思ったらしめたもの。そこでページを閉じてください。

そうするとその本へのイメージがいいものになり、

その後、あなたがその本を手に取ることが自然と増えると思います。

本といい出合い方をしよう。

一気にたくさん読まない

「たくさん読む→たくさん身につく」わけではありません。

本を30ページ読んだら、30ページ分あなたが成長するのではありません。

保育の本を読む時に大事なことは以下の3つです。

- ポイント① 数ページ読んで、そこに書いてあることを自分の頭で考える

- ポイント② 保育で実際にやってみる

- ポイント③ 成功 or 失敗からあなたが成長する

「本の知識」と「実際の行動」がセットになって初めて、あなたの力になるのです。

だから、保育の本を読む時は、頭の中に入れる情報を1つか2つくらいにしましょう。

そうすると保育の中でも思い出しやすいし、実際の行動に移しやすいですよ。

自分の力を、ゆっくりと、着実に伸ばそう。

本をいつも見えるところに置く

本は棚に置いておくだけで意味があります。

本はすぐに全部読まなくて大丈夫ですよ。

ゆっくりとあなたのペースで目を通していけばいいのです。

そして、早く読むことよりも大事なことがあります。

それは本の置き場所です。

- 毎日必ず目にする場所

- 気になったらすぐに手に取れる場所

これはかもねぎの経験談なのですが、生活の中で保育の本が目に入る環境にすると、何かの際に本のタイトルが「保育のヒント」になることがあります。

無意識だと思うのですが、人間ってその時困ったり悩んだりしていることの答えを常に探しているんですね。

だから、保育の本はもちろんのこと、いろいろなジャンルの本を読んだり、棚に置いておくことは大切だなと感じています。

あなたはそのような経験はありませんか?

本棚に自分を応援してくれる本を置こう。

さぁ、本をさがそう!

長い記事なのにここまで読んでくださり、とても嬉しいです。ありがとうございます!

ここに紹介した本は、かもねぎが16年の保育士人生の中で、実際に買って読んできた本です。

この本たちは日々の保育の中で、

「どうやったらもっと子どもと楽しく遊べるかな?」

「もっといい保育をするにはどうしたらいいのかな?」

などと考えるとてもいい材料になりました。

そして、保育の本はもちろんこれだけでなく、もっともっとたくさんあります。

保育士になって数年のみなさまが、5年10年とつきあえるステキな本に出会えますように!

✅【関連記事】:【力のある中堅になる】若手~中堅保育士におすすめの保育本9冊

コメント