かもねぎ

かもねぎこんなお悩みを解決します。

この記事では「5年目以降の保育者がスキルアップしたいときに読む本」をまとめています。文字がいっぱいの本はなるべく減らして、イラストや写真が多く、読みやすい本をピックアップしました。

- 保育歴16年の保育士

- 0歳から5歳まですべて経験

- 保育の本を100冊以上持っている

- 保育歴16年の保育士

- 0歳から5歳まですべて経験

- 保育の本を100冊以上持っている

記事の最初に「本を持つ意味とメリット」を少しだけお伝えし、その後は9冊の保育本をじっくり解説しています。

「日々の保育はふつうにできるようになったから、そろそろステップアップしたい」という保育園や幼稚園の先生はぜひご覧ください。

「なんだかわからない話よりも本を早く知りたい」という方は、こちらから本の紹介部分にジャンプしてください。

【ただ1つ】本を探す前に覚えておくべきこと

言葉を持つ

保育のプロがつかう言葉をあなたの頭の辞書にも書き込み、どんどんつかっていってください。

そうすると、あなたの保育の力が高まり、周囲の人たちにも「この人は力がある」と思われるからです。

具体的に言えばこんな言葉です。

・子どもの興味から始める

・必要最低限の援助でとどめる

・幸福は学ぶもの

ちょっとだけ解説します。

✅ 子どもの興味から始める

大人が「これが楽しいよ」と答えをあげるのではなく、目の前の子どもが、今、何に興味があるのかを観察して、そこからあそびや活動を広げようという考え方です。

子どもを保育の真ん中において、そこから保育をデザインしていくという「21世紀型の保育」の基本になる言葉です。

✅ 必要最低限の援助でとどめる

生活やあそび、友だちとのコミュニケーションなどにおいて、大人が不必要な手出しをしないことです。

保育者が安全を確保する中、子どもはギリギリ乗り越えられそうなことに挑戦し、失敗や成功を繰り返して成長します。

そんな環境をバックアップするための大事な言葉です。

✅ 幸福は学ぶもの

この言葉の後には、「だから、子ども時代に1番学習しなければいけないのは、幸福です」と続きます。

これは「百ます計算」や「隂山メソッド」で有名な隂山英男さんの著書の言葉です。

この方は保育者ではありませんが、タイトルが刺さりすぎて思わず本を購入しました。

親が子どもに、というのはもちろんですが、保育者が目の前の子どもたちにおもいっきり愛情を注ぎこむことが子どもたちの人生には必要なんだと、改めて気づかされた言葉です。

このような言葉を頭に入れておくと、実際の保育の場面で「あっ、この状況って、“必要最低限の援助”ってやつじゃない?」などと気づけるのです。

そうやって、保育の中で【言葉】に気づくたびにあなたの行動は変わり、あなたの保育はみがかれていきます。

そして、この【言葉】を見つけられるのが【本】なのです。

本の中で繰り返し出てくる言葉、太字になっている言葉、自分に刺さった言葉をぜひ覚えて下さい。

本を読むのは苦手…という方におすすめなのは、本の表紙やタイトル、目次の中から言葉を探すことです。

今、自分が「むずかしい…」と思っている分野の本であればあるほど、グサッと刺さる言葉が見つかると思いますよ。

【6分野から厳選】若手から中堅保育士におすすめの保育本まとめ

【造形・制作】子どもの“やりたい”を引き出せる実践レクチャー本

「0~2歳児クラスの室内あそびがいつも同じで、子どももあきて落ち着かなくなります。もっと面白くする方法はありませんか?」

「“いろいろな素材に触れてあそぶ”っていいますけど、やり方がわかりません」

このような方にピッタリなのが、こちらの本です。

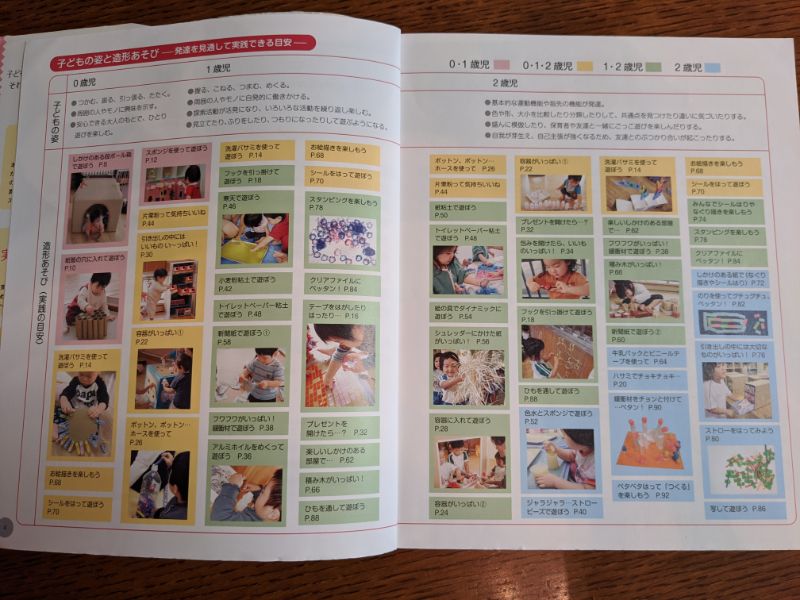

『0・1・2歳児の造形あそび実践ライブ』

① 室内あそびに「素材に触れる・素材で遊ぶ」を組み込み、「乳児の造形・制作」につなげる方法がわかる

② 0~2歳児が、安全で楽しく「いろいろな素材に触れるやり方」が45種類もわかる

この本の半分は、「触る・つかむ・入れる・出す」といった、0歳からできる感覚あそび・素材をつかったあそびがのっています。

0、1歳でいろいろな感触を経験し、手先指先をたくさん動かし、素材のおもしろさを目いっぱい楽しむことで、1、2歳の造形・制作に自然とつながっていくからです。

ちなみに、素材の1例を上げるとこんな感じです。

・段ボール

・ラップの芯などの紙の筒

・スポンジ

・大小の容器

・ホース

・ペットボトル

このような素材を、0~2歳クラスの室内にどのように設定して、どうやって子どものあそびを援助すればいいのかを、見やすいデザインと写真たっぷりのこの本が教えてくれます。

では、本の内容がわかるように、目次とあそびの内容を引用します。

【0・1・2歳児の造形あそび実践ライブの目次】

引用:0・1・2歳児の造形あそび実践ライブ 著者:村田夕紀 発行所:ひかりのくに

あそびごとに対象の年齢が書いてあるので便利です。

また、素材としてフック、シール、テープ、新聞紙、積み木、ひも、アルミホイル、緩衝材、トイレットペーパー、ストロー、シュレッダーの紙(!)まであります。

それらをつかって遊ぶことが、乳児の造形・制作の土台なのです。

これ1冊あれば、0~2歳児クラスの室内あそびはおどろくほど充実しますね。

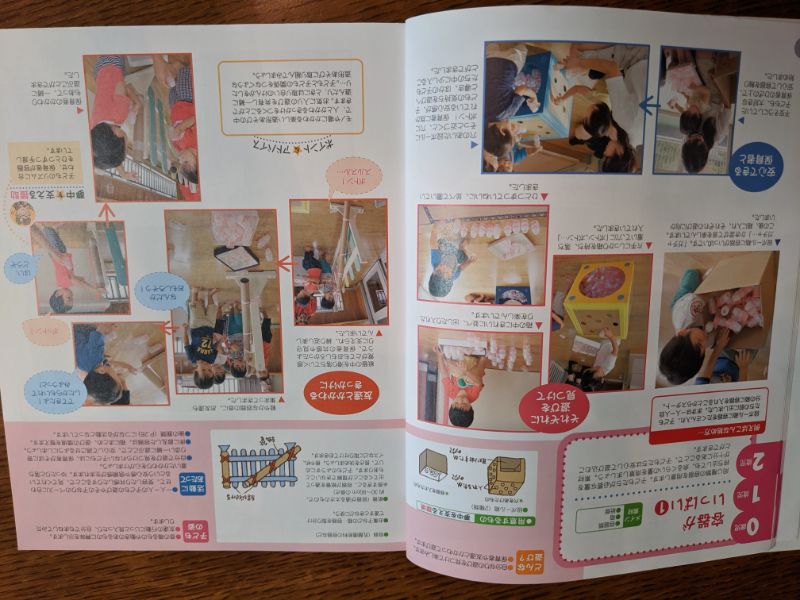

【“容器に入れて遊ぼう”のページ】

引用:0・1・2歳児の造形あそび実践ライブ 著者:村田夕紀 発行所:ひかりのくに

あそびの内容、子どもの姿、用意するもの、援助方法がさくっとまとめられています。

実際の子どもの姿がいっぱいのっているので、「具体的にどうやったらいいの?」という悩みも解決できますね。

次は、2~5歳むけの造形・制作の本です。

「自分自身、ハサミやのり、絵の具などが得意じゃないので、子どもとの制作に苦手意識があります。どうしたらいいですか?」

「本当はもっと余裕をもって制作をやりたいのですが、準備や指導、片付けといつもバタバタしてしまいます。何かいい方法はありますか?」

このような方は次の本を手元において、段取りを考えてから職場に行かれることをおすすめします。

『2・3・4・5歳児の技法あそび実践ライブ』

① 絵の具やクレヨン、パスなどをつかった31の技法の【基本】と【実際の子どもの姿】が初心者でもわかる

② 机や材料の置き方、制作の導入のやり方、子どもが作品を提出する方法、片づける方法、制作後の展開方法まで、保育園では教わらないことがわかる

とにかく見やすくて、わかりやすいのが最大の特徴です。

文字が多すぎず、全体の感じもゴチャゴチャしていないので、制作に苦手意識を持つ人でもかなり読みやすいです。

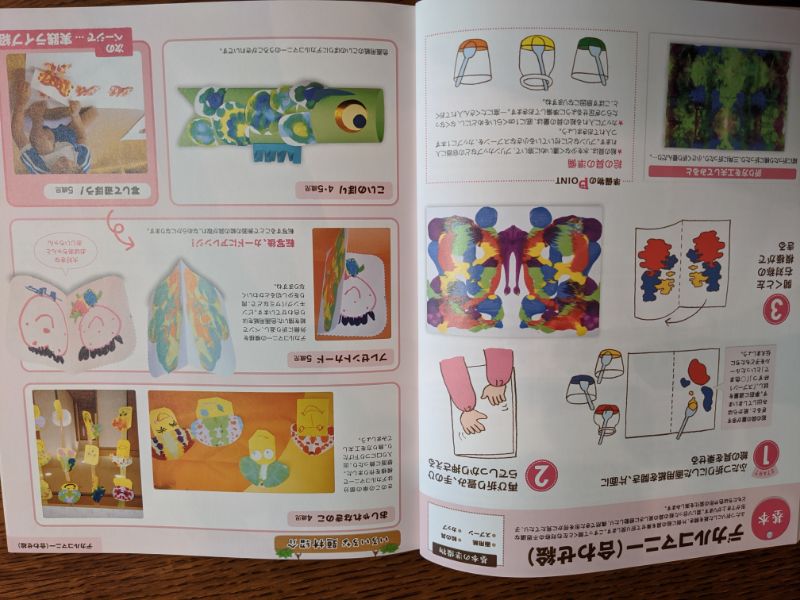

さっそくデカルコマニー(合わせ絵)の基本ページを引用します。

【デカルコマニー(合わせ絵)の基本】

引用:2・3・4・5歳児の技法あそび実践ライブ 著者:村田夕紀・内本久美 発行所:ひかりのくに

技法のやり方と用意するもの、その技法で作れるものがイラストや写真で説明されています。

驚きなのは、絵の具の濃さや容器の大きさ、容器に入れる絵の具の量までイラストでわかりやすく描いてくれています。

ここまでわかりやすく解説してくれたら、初めてやる技法でもチャレンジしやすいですね。

次は実践解説です。

デカルコマニー(合わせ絵)をやったときに、子どもがどのような姿を見せるのか、その際にどう援助したらいいのかのページです。

【デカルコマニー(合わせ絵)を実践するときのポイント】

引用:2・3・4・5歳児の技法あそび実践ライブ 著者:村田夕紀・内本久美 発行所:ひかりのくに

ここでも丁寧に教えてくれるのが、「制作ができあがったらどうするか?」ということです。

普通はこんなところまで教えてもらうことはなかなかないことです。

自分にも先輩にもそんな余裕はないものです。

しかし、この本があると、初心者でも制作のことがまるっとわかってしまうのです。

あとは、段取りを組んで挑戦するだけです。

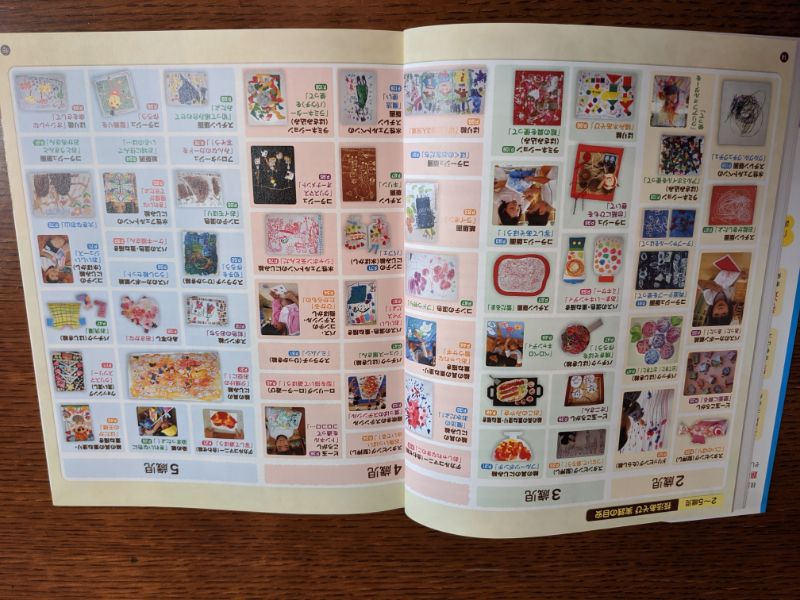

では最後に目次を引用して、この本にのっている技法をお伝えします。

【2・3・4・5歳児の技法あそび実践ライブの目次】

引用:2・3・4・5歳児の技法あそび実践ライブ 著者:村田夕紀・内本久美 発行所:ひかりのくに

デカルコマニーからスタンピング、染め紙、にじみ絵、ビー玉ころがし絵、ローラーあそび、はじき絵、スクラッチなど31の技法がまとまっています。

この本を見ていると、「あの子たちとどうやって遊ぼうかな!?」と思わずワクワクしてしまいますよ!

「見通しをもって、子どもの制作に丁寧に向かい合いたい」と思っている方には、特におすすめです。

【絵を描く】描画活動への“苦手”や“不安”がなくなる本

「子どもに絵を描かせることに苦手意識があります。なにかいい方法はありますか?」

「絵が描けないで困っている子を見ると、私も困ってしまいます。どうしたらみんなが楽しく描けるのでしょうか?」

そのようなお悩みを解決してくれるのが、こちらの本です。

『3・4・5歳児の楽しく絵を描く実践ライブ』

① 【経験画】と【自由あそびのお絵かき】の間に位置する、【絵あそび】という考え方が身につく

② 子どもが思わず描きたくなる【絵あそび】のやり方がわかる

③ 41の実践例があり、春夏秋冬にわかれているからマネしやすい

結論から言えば、子どもにいきなり【経験画】や【作品】を描かせるから、子どもも大人も困ってしまうのです。

これは、鉄棒にぶら下がったことしかない子に「逆上がりをやりなさい」というようなものです。

(【経験画】とは遠足など、実際に経験したことを絵にする活動のことです)

そうではなく、まずは“【描く】ことで遊ぼう”というのがこの本にある【絵あそび】です。

【絵あそび】を本書から1つだけ引用します。

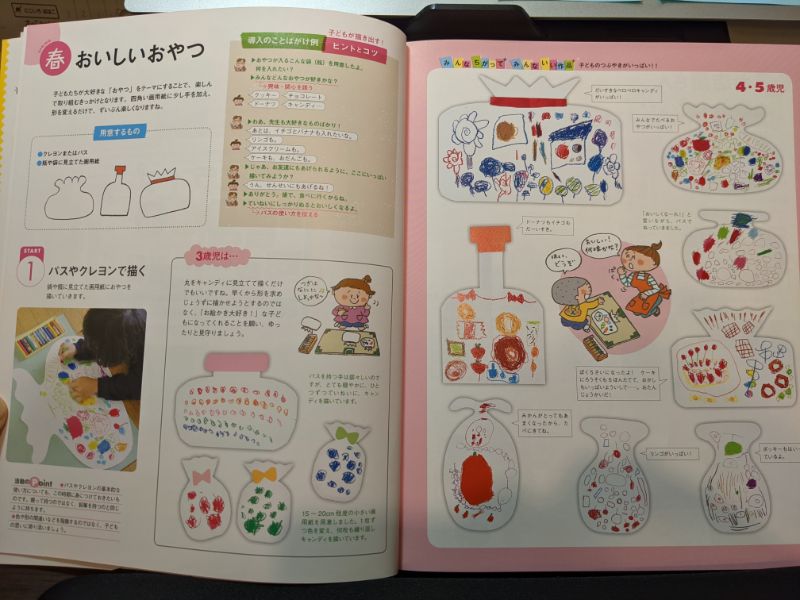

【春の絵あそび・おいしいおやつ】

引用:3・4・5歳児の楽しく絵を描く実践ライブ 著者:村田夕紀 発行所:ひかりのくに

・白い画用紙を袋やビンの形に切る

・「みんなはどんなおやつが好き?」「みんなで食べたいから、ここに描いてくれる?」と言葉かけする

これだけで子どもたちの頭のなかは大好きなおやつでいっぱいになり、思わず描きたくなるおもしろい工夫(環境づくり)です。

どうですか?これを見て私も思わず「早く子どもたちとやりたい!」と思っちゃいました。

こうした事例が41あり、春夏秋冬にわかれています。

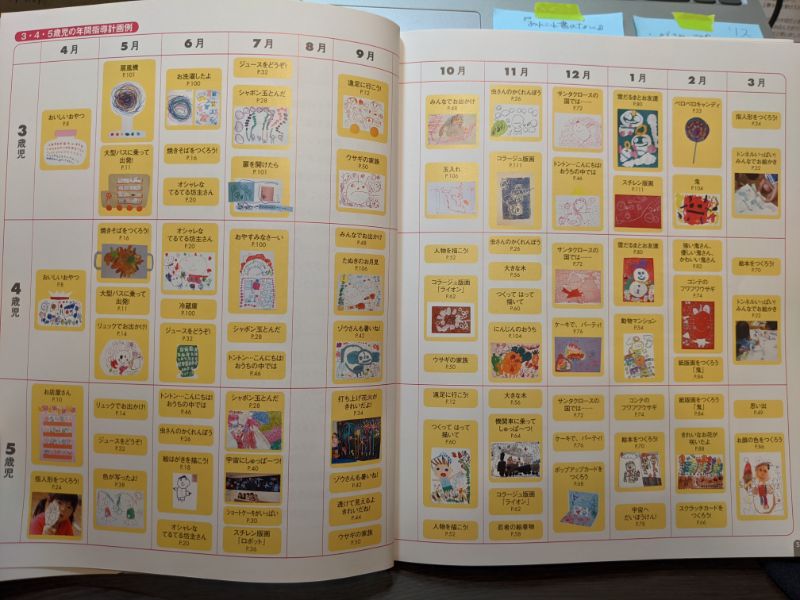

また、3~5歳児ごと、月ごとに振り分けられているので、これがあると1年の絵あそび、描画活動がパッと見渡せます。

こんな感じです。

【3~5歳児の絵あそび・描画活動の年間表】

引用:3・4・5歳児の楽しく絵を描く実践ライブ 著者:村田夕紀 発行所:ひかりのくに

そして、具体的な事例だけでなく、絵を描くための基本も写真やイラストつきでまとめてくれています。

こんなことまで、まとめてくれています。

・画用紙の色の選び方

・画用紙の色によって絵の具、クレヨンなど色の見え方が変わる事例集

・絵を描くときの机やイス、画材道具の置き場所、子どもの並びの事例

・導入方法の具体例

・絵を描いているときの関わりのコツ

・絵あそびのやり方やコツの説明

・絵の具の溶き方、濃度の設定、混色のやり方の説明

・子どもに絵の具をつかわせるときの指導方法

・フェルトペン、パス、コンテ、墨汁、貼り絵、版画の基本的なやり方

これ1冊あれば、「絵を描く」ことが困らないようになっています!

【運動あそび】0~5歳の運動あそびの“実践と理論”をマスターできる本

「運動あそびってどうやって教えたらいいのかよくわかりません」

「ケガをさせてしまうのが怖くて、運動あそびが苦手です」

そんな方におすすめなのがこちらです。

『0~5歳児の発達に合った楽しい!運動あそび』

① 体を動かすことが好きになる、392本の運動あそびがわかる

② 安全な指導方法や、子どもが思わずやりたくなる言葉かけがわかる

③ 順番どおりに運動あそびをやると、運動が得意じゃない子でも、とび箱や逆上がり、側転などにつながる

運動あそびの実践本は、これ1冊でOK!

この本の唯一無二なところは以下の通り。

・運動あそびが年齢ごとにわけられている

・運動あそびの種類ごとにわけられている

・とび箱や逆上がりなどの到達点に向けて、運動あそびをレベル順に並べている

・そのあそびでどんな力がつくのかがわかる

・392本の運動あそび1つ1つに、具体的な援助方法や言葉かけがのっている

よりイメージしやすいように、鉄棒あそびの部分を引用します。

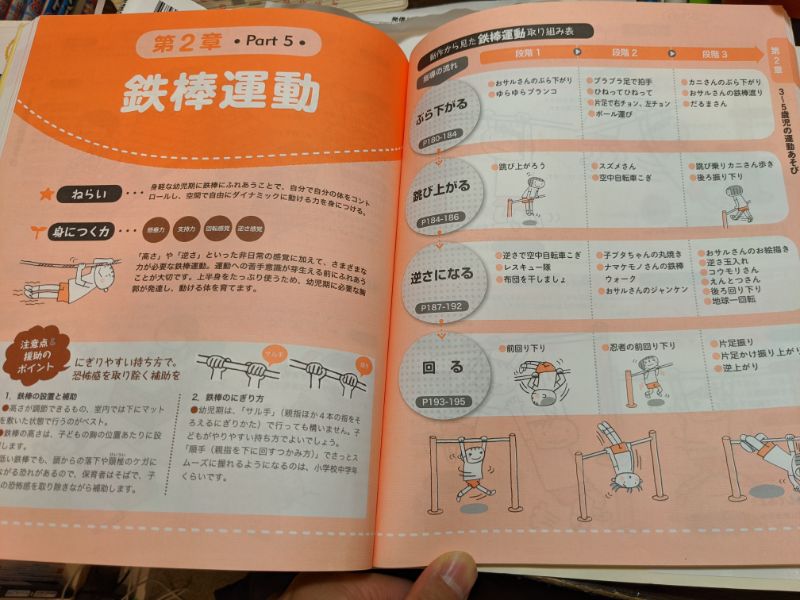

【鉄棒あそびのページ】

引用:0~5歳児の発達に合った楽しい!運動あそび 著者:柳澤秋孝・柳澤友希 発行所:ナツメ社

鉄棒は「ぶら下がる」→「跳び上がる」→「逆さになる」→「回る」という順番で進めていきます。

子どもにとってやりやすいものからスタートして、「できる」「楽しい」という気持ちでいろいろな技を経験していく。

その延長線上に【逆上がり】があるのです。

それがどの子にとっても無理のないやり方だし、保育者にとっても教えやすい流れとなっています。

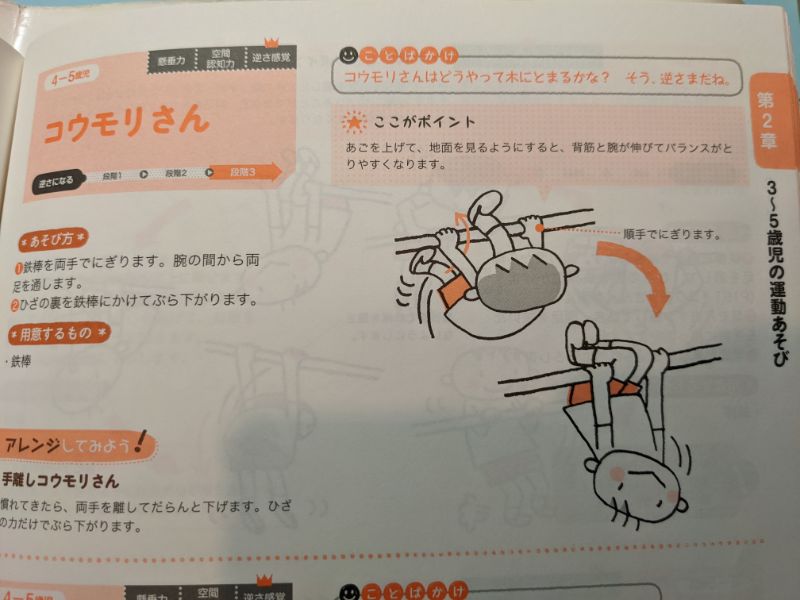

【鉄棒の技を紹介】

引用:0~5歳児の発達に合った楽しい!運動あそび 著者:柳澤秋孝・柳澤友希 発行所:ナツメ社

このような遊びが400近くのっており、その1つ1つに指導のポイントや言葉かけが書いてあります。

ここまで丁寧に教えてくれて、しかも運動あそびを完ペキにまとめている本はほかに見たことがありません。

毎日のあそびにも、運動会に向けた活動にもつかえるのでコスパもよし!

ちなみに、運動遊具だけでなく、自分の身体1つで運動できるメニューもたっぷりあります。

これ1冊あれば、10年も20年もつかえる【運動あそびの決定版】ですよ。

次は、運動あそびの理論編です。

「運動が身体に良いのはわかっているけど、なぜ良いのか、どういう効果があるのかなど、保護者に説明できません」

「落ち着かない子どもや興奮しやすい子どもへの対応に困っている」

そのような方におすすめなのはこちらです。

『発達障害の子の脳を育てる運動遊び』

① 運動あそびを通して、落ち着きのない子の集中力を高め、気持ちをコントロール力を養える

② 運動あそびを通して子どもの育ちをどう支援できるのか、論理的に話すことができる

③ 障害があろうとなかろうと、その子の個性に応じて、運動あそびで育ちをサポートできる

タイトルに【発達障害の子】とあるので、

「あぁ、うちのクラスには障害の子はいないから関係ないかな」と思うかもです。

でも、この本にまとめられているものはもっと幅広いもので、どのクラスの、どんな子どもたちにも必要な内容となっています。

画像の引用で解説します。

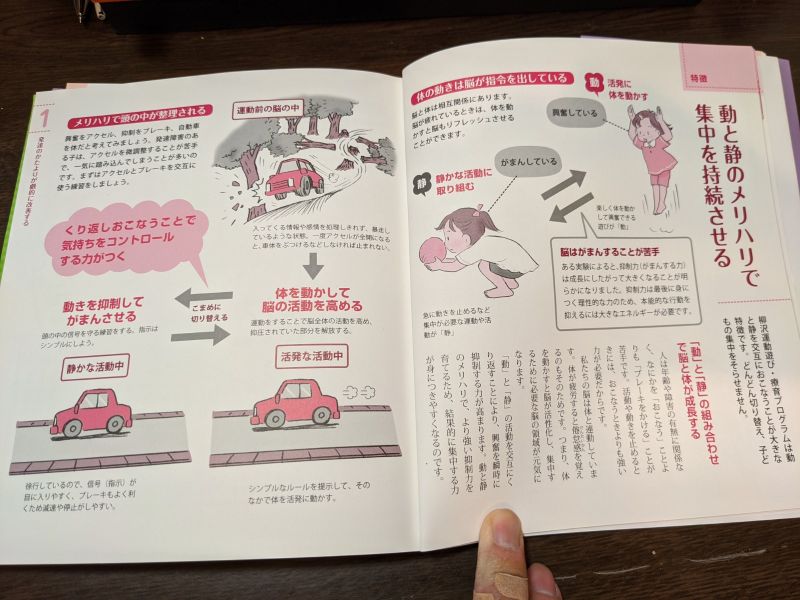

【気持ちをコントロールする力をつける方法】

引用:発達障害の子の脳を育てる運動遊び 監修:柳澤弘樹 発行所:講談社

落ち着きのない子を車に例えると、「1度アクセルがかかるとブレーキがかけられない」という感じでしょうか。

大事なのは【ブレーキをギュッとかけること】。

この本では、動と静のメリハリをつけた運動あそびを繰り返すことで、「ギュッと動きを止める練習をしよう」と書いています。

これ、本当に効果ありです。

私が前にもったクラスは半分以上が興奮しやすく、すぐに走ってしまったり、ケンカしたりとなかなかな感じでした。

でも、この本を参考にして運動あそびを積みかねていくと、2~3か月で子どもたちに変化が見られました。

子どもたちの変化を具体的に言うと、

・気持ちのコントロールが少しずつできるようになってきた

・運動をすることでスッキリして、ムダなケンカが減った

という感じです。

運動あそびが子どもに与える良い影響を理解し、楽しいあそびとして子どもたちに教えられることは、障害の有無は関係なく、どんな子どもに対しても必要な保育のスキルだと思います。

ちなみにこの本には、発達にデコボコのある子どもたちに対して、そのタイプ別にどのような手段で向き合えばいいのかも説明しています。

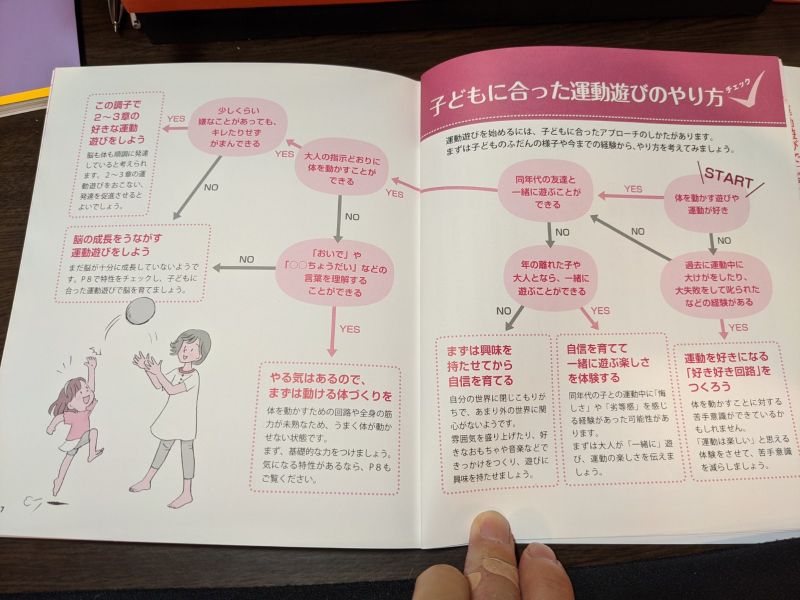

これがまたわかりやすいのです!下の引用画像をみてください。

【子どものタイプからアプローチ方法を見つけるチャート表】

引用:発達障害の子の脳を育てる運動遊び 監修:柳澤弘樹 発行所:講談社

このほかにも、以下のような特性を持った子どもへのアプローチ法がのっています。

・キレやすい

・姿勢を保てない

・落ち着きがない

・こだわりが強い

・感覚が過敏

・指先が不器用

・会話が苦手

・言葉が遅い

・位置関係がつかめない

・集団に入れない

どの子にも、部分的にあてはまることがあります。

この本があれば、そういった目の前の子どもたちの個性に対して、運動あそびを通したアプローチができるんです。

しかも、それを同僚や保護者に論理的に話すことまでできます!

これこそが【力のある中堅】です。

【そっと・大事・一緒に】人やものとの付き合い方を教える“関わり言葉”の本

「子どもへの対応ってむずかしいな。どんな言葉で伝えたらいいのだろう?」

「乳児クラス(0歳~2歳)の保育で大切にすべきことを知りたい」

などと考えている方におすすめの1冊があります。

『子どもが伸びる関わり言葉26 ー発達が気になる子へのことばかけー 』

この本にのっている“関わり言葉”をつかって子どもに話していると、

「そーっと動く」

「物を大事にあつかう」

「“いっしょにやろう”と友だちを誘う」

などと、自分や物、そして友だちとの関わりが育ちます。

特に、発達に障害がある子やいわゆるグレーゾーンの子、そして、0~2歳くらいの子や3~6歳の社会性が幼い子に対して効果を発揮します。

この本のことをご存じないと「いったいどういうこと?」と思われますよね。

ですので、まずは“関わり言葉”についてお伝えします。

具体例をあげると、以下の通りです。

・そっと ・大事、大切 ・だめ

・できた ・大丈夫 ・~やって

・一緒に ・貸して ・~したら~ね

・はんぶんこ ・仕方がないね

では、なぜこれらの言葉が、人や物、自分との関わりを成長させるのでしょうか?

すごく大ざっぱに理由を言えば、【繰り返し関わり言葉を伝えると、子どもの中に言葉が入る】からです。

もう少しくわしく説明すると以下の通りです。

① 日々の生活や友だちとの関わりの中で、場面に応じて必要な“関わり言葉”を伝える

例)おもちゃは“大事”だよ。(おもちゃを投げてしまった2歳児へ)

例)“そーっと”歩こうね。(動きのコントロールが難しい5歳児へ)

② 子どもの中に“関わり言葉”が入っていき、自分でもつかおうとする

例)そう。おもちゃは“大事”だよね。(言葉を思い出しておもちゃを投げなかった2歳児へ)

例)そう!“そーっと”歩けているね。(いつも走っている子が少しでもそーっとをやろうとしたとき)

③ 子どもが“関わり言葉”を身につけて適切な行動がとれる

おもちゃを投げる1・2歳児は、まだ幼いので「おもちゃは大事」という考えが育っていません。

だから、「おもちゃは大事だよ」と大人が繰り返し伝えます。

そうすると、子どももそれを理解して、その行動ができるようになるのです。

これが“関わり言葉”のポイントです。

関わり言葉は、物事への新しい見方を子どもに教えてくれます。

そして、人や物だけでなく、自分自身との付き合い方まで教えることができるのです。

毎日の言葉かけで、子どもの心を育ててあげてください。

こちら、姉妹本です。

『感情をうまく伝えらえれない子への切りかえことば22』

具体例をあげると、

・泣くのはおしまい ・~番目にやってほしい

・おそとにいくよ ・おいしいね

・~かもしれない ・これでいい?

という感じ。

関わり言葉と同じく、発達に課題のある子だけでなく、これから言葉を覚えていく1・2歳、3歳以上でも幼い子には非常に有効です。

どちらもわかりやすく、すぐにつかえるスキルなので、本棚に入れておくととっても便利ですよ。

【保護者対応】保護者が出しているシグナルを読み取り、トラブルを未然に防ぐ本

「保護者対応に苦手意識があるんですが、なにかいい方法はありますか?」

「保護者とのコミュニケーションは大切なのはわかりますが、具体的にどうしたらいいかわかりません」

という方はもちろんですが、

むしろ、

「私は話すの得意だし、今まで保護者とトラブルになったことないから大丈夫です」

という方にこそ、この本をおすすめします。

『「保護者のシグナル」観る・聴く・応える 保育者のためのコミュニケーション・スキル』

① 【利用者保護と苦情対応のプロ】と【安全とコミュニケーションのプロ】が保育者のために書き上げた本

② 保護者の不満をキャッチして、話を共感して聴き、問題を解決するやり方を具体的に教えてくれる

③ 「できるつもり」「わかっているつもり」ほど、危険で、自分の成長をジャマしてしまうから

この本を読んだ率直な感想は、「ゾッとする」です。

なぜなら、15年保育士をやってきても、知らなかったこと、気づけていなかったことがたくさん見つかったからです。

「えっ、この言い方でも保護者を傷つける可能性があるの~!?」

「今まで大きなトラブルにならなかったのは、保護者の方が言えなかっただけかも…」

「主任となった今、自分だけでなく、職場全体でこの考え方を共有しないとマズイ!」

正直に言えば、そんなことを感じました。

この本は、自分を守るため、職場の仲間や保育園を守るため、絶対に読んだ方がいいです!

この本にはたくさんの内容がつまっていますが、ここで語りだすと長くなるので、ポイントをしぼってお伝えします。

【この本のデメリット】

・文字が多い

・自分ができていなかったことに気づかされて、けっこうショック

【この本のメリット】

・「苦情対応のプロ」と「コミュニケーションのプロ」が、保育園・幼稚園の保護者対応に特化して書いている唯一の本

・コミュニケーションの基礎「傾聴」の具体的なやり方が3ステップでわかる

・保育者がやるべき保護者支援と、やると危険な保護者支援がわかる

・保護者を怒らせずに話を切る方法や、次につなげる方法がわかる

・保護者との何気ない会話や連絡帳の言葉から苦情にならない方法がわかる

・「苦情」の本当の意味がわかり、ムダに怖がらなくてもいいことがわかる

・噛みつきなど、よくある苦情対応の事例が豊富にのっている

・噛みつきについては10ページにわたって解説してあり、考えられる対応がすべてのっている

・自分の心が折れない保護者対応のやり方がわかる

メリットが多すぎて、たくさんになってしまいました…。

この本をパッと見ると文字が多いから、もしかしたらなかなか読む気が起きないかもです。

実は、私もそうでした。

でも、思い切って読んでみたら、「もっと早く読んでおけばよかった!」と内容のすごさにビックリしました。

この本は、中堅職員になりきる前に読むことをおすすめします。

なぜなら、自分が中堅となって若手と組んだ時に、自分だけでなく若い職員のことも守れるからです。

そして、「苦情対応」はいつ始まるかわかりません。

少しでも早くこの本を読んで、どんな準備をしたらいいのか学ぶことを本気でおすすめします。

【まとめ】保育士としてスキルアップするために

ひとまず、6分野から9冊の紹介となりました。

まだまだ紹介したい本はあるのですが、少しでも早くお伝えしたいと思い、ここまでで区切って記事にしました。

今後もこの記事に本を追加していきたいと思います。保育の本を読み込んで、実際の保育でやってみて、「この本はつかえる!」と思ったものだけをご紹介しますね!

「もう少しかんたんな保育本を探したいな」と思ったら、こちらです。